��搶�i���@���j�̃u���O

���N��GW�ƌ��@�L�O�� |

| |

2025�N05��05��

| |

���J�̍������ƌ\�O���ʼn�ӏ� |

| |

2025�N04��10��

| |

�@�W�Ϗ� |

| |

2025�N03��24��

| |

�ߘa�U�N�x�k������l�b�g���[�N�i��ÁE���A�g�j��c |

| |

2025�N03��09��

| |

�����L�O�̓��Ɏv�� |

| |

2025�N02��11��

| |

�����s�ɂ����鋰�|�̏��q���I |

| |

2025�N01��25��

| |

�w���䚎��@�t�H�[�L���X�g2025�v��ǂ�� |

| |

2025�N01��19��

| |

2024�N����2025�N�� |

| |

2025�N01��02��

| |

�c���ꂽ���� |

| |

| |

| | �@12���ɂȂ��Ă����̂悤�ɋƎ҂����N�̃J�����_�[�������Ă��Ă��ꂽ�B���C�Ȃ����Ă���Ɨ��N�̊��x�͖��N�ł���B���������Ύ��j�����N�������v���������B2���ɂ�48�ɂȂ�B���q�Ƃ�30�Η���Ă���A���N3���Ɏ���78���}���邱�ƂƂȂ�B

�����ĂӂƊ��x���������肷��Ƒ��q��60�Ίҗ���}���邱�ƂɋC�������B�������玄��90�ƌ������ƂɂȂ邪��������90�܂Ő������邩�ǂ�������Ȃ��Ǝv���B�܂葧�q�̊җ�ɗ������̂��ǂ����Ƃ��������ȔN��ɂȂ��Ă��܂��Ă������ƂɎn�߂ċC�t�������Ă���B���܂ł͂����Ȃ�ƂȂ�77��78���Ǝv���Ă������A���̋C�Â��Ă���͔N��ɏd�݂��������R�Ƃ����B

�@�v���o���Ă݂�Ǝ��̕��e�͎����җ���}�����N�ɖ�88�łȂ��Ȃ����B�܂���e�ƕ��e�͒��x4�ΈႢ�ł����������̕�e����������88�ŖS���Ȃ����B���e�̈�`�q���p���ł��鎩���Ƃ��Ă͏��Ȃ��Ƃ�88�܂ł͐����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣ��R�ƒW�����҂������Ă���B����ł�90�ƂȂ�Ƃǂ����ȂƎv���B88�܂ł̎c���ꂽ���Ԃ͂��悻4000����ł���B

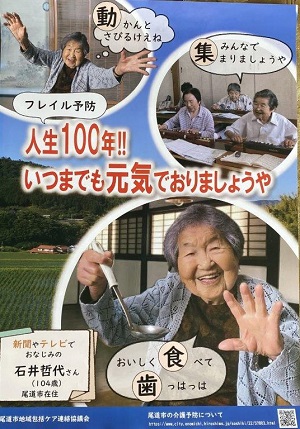

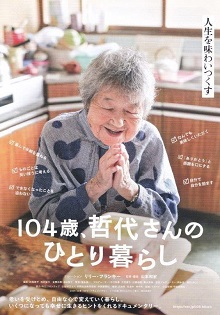

�@���݂��낢��̖{��j���[�X�ȂǂŐl��100�N����Ɛ���ɐ�`����A���{�����100�N���ゾ�Ɩ��ł��Ď{������Ă���̂łȂ�ƂȂ�100�܂Ő������̂��ȂƎv�����A�����͓���̂ł͂Ȃ����낤���B���N�i2024�N�j�X���P���t��100�Έȏ�̐l����95,119�l�ƌ��J�Ȃ����\���Ă���B�����܂߂Ēc��̐��オ100�ɒB����Δ{���炢�̐l���ɂȂ�̂����m��Ȃ�

�����ŋ߁A�����͔Ӎ������i��ł��肨���炭���q����̊җ�ɗ������l�͏��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���H�@������100�܂Ő�����Η�����邩���m��Ȃ��ȁB

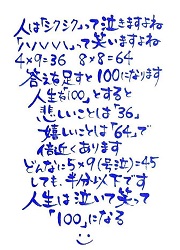

�@�Ƃ���ŁA����Ɠ����F�B����k�h�m�d�ő����Ă����ʐ^�i���́j��ʔ�������Ɠ]�����Ă��ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

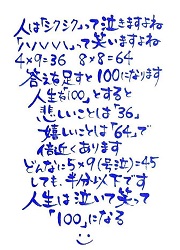

�@�@�@�@�@�l�́u�V�N�V�N�v���ċ����܂����

�@�@�@�@�@�u�n�n�n�n�v���ď��܂����

�@�@�@�@�@�S�~�X���R�U�@�W�~�W���U�S

�@�@�@�@�@�����𑫂��Ɓu�P�O�O�v�ɂȂ�܂�

�@�@�@�@�@�@�@�l�����u�P�O�O�v�Ƃ����

�@�@�@�@�@�@�@�߂������Ƃ́u�R�U�v

�@�@�@�@�@�@�@���������Ƃ́u�U�S�v��

�@�@�@�@�@�@�@�{�߂�����܂�

�@�@�@�@�@�ǂ�ȂɂT�~�X�i�����j���S�T

�@�@�@�@�@���Ă��A�����ȉ��ł�

�@�@�@�@�@�l���͋����ď���

�@�@�@�@�@�@�u�P�O�O�v�ɂȂ�

�Ƃ������B

�@���{��ɂ́u�����Ă��v�u���Ă��v�Ƃ悭�Όꂪ�o�Ă��邪���̎ʐ^�̕��̗͂l�ɕ��͂���A�͂邩�ɐl���ɉ����ď��̕����������ɋC�������B

���Ɂu����ɂ͕�������v

�@���ꂩ��͎c��̐l���A��������{�����肵�Ȃ��ʼn����Ƃɂ����Ȃ��琶���āA���q�̊җ�ɗ���������Ǝv�����B | | | |

2024�N12��12��

| |

���o�[�g�EF�E�P�l�f�B�E�W���j�A���u�l�ނ𗠐����j�v��ǂ�� |

| |

| |

| | �@11��5���̃A�����J�哝�̑I���Ńh�i���h�E�g�����v�����J�}���E�n���X���j��卷�Ŕj��1�������47��哝�̂ɏA�C���邱�Ƃ����܂����B�C���^�[�l�b�g��ł̓g�����v�D���Ƃ���Ă������A���f�B�A�͂s�u���V�����ڐ킾�ƕĂ����B���������ʂ͊F�������̂悤�ɖ{���ɑ卷�Ńg�����v�������������B���{�ߌ���j�����Ƃ̓n�ӑy�����͑I���l�l���l�����g�����v312�C�n���X226�l�Ɨ\�z���Ă������҂����蓖�Ă��B�A�����J���n�ߓ��{�̃}�X���f�B�A�����������p���Ă��邩������B

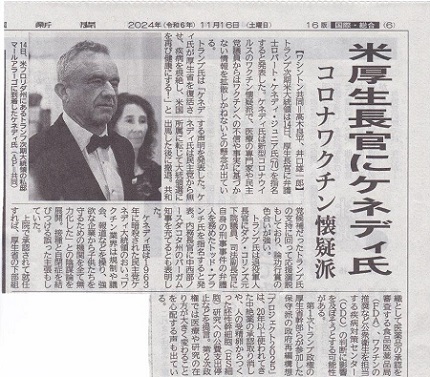

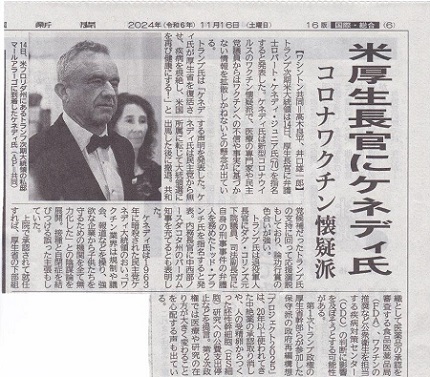

���݃g�����v�����哝�͓̂��{�ł������t�̑�b�̐l�I�����Ă���B11��16���̒����V���Ɂu�Č��������ɃP�l�f�B���@�@�R���i���N�`�����^�h�v�̌��o���ŋL�����f�ڂ��Ă����B

�@�@

�ꕔ���p�����

[���V���g�����������ؗǕ��A����Y��Y]

�o�g�����v�����đ哝�̂�14���A���������ɕٌ�m���o�[�g�E�P�l�f�B�E�W���j�A���i70�j���w������Ɣ��\�����B�P�l�f�B���͐V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`�����^�h�ŁA��Â̐��Ƃ▯��}�c������̓��N�`���ւ̕s�M�⎖���Ɋ�Â��Ȃ������g�U�����˂Ȃ��Ƃ̌��O���o�Ă���B�E�E�E�E�P�l�f�B����1963�N�ɈÎE���ꂽ����}�P�l�f�B�哝�̂̉��B�u���N�`���ƊE�͋K����c��A�Ȃǂ𑀂�A���~�Ȋ�Ƃ���q���B����邽�߂̋@�ւ�S�Ė��͉������v�Ƃ̉A�d�_��W�J�B�ڎ�Ǝ��ǂ����т��������咣�����Ă����B��@�ŏ��F����ďA�C����A�����Ȃ̉����g�D�Ƃ��Ĉ��i�̏��F��R������H�i��Ö�i�ǁi�e�c�`�j�A���N�`���̐����Ȃnj��O�q����S�����鎾�a��Z���^�[�i�b�c�b�j�̔��f�ɉe�����y�ڂ����Ƃ���\��������B

�@��ꎟ�g�����v�����̌����Ȋ����炪�Q�������ێ�h�̐��{�ĕҍ\�z�u�v���W�F�N�g2025�́A20�N�ȏ�g���Ă��������̏��F��������A�l�̎�������������זE�i�d�r�זE�j�����ւ̌���x�o��~�Ȃǂ�B������ł͈�Â⌤���݂̍�����傫���ς�邱�Ƃ�S�z���鐺���o�Ă���B�v�@���p�����܂ŁB

���͂��̋L����ǂ�ŏ�����a�����o�����B���{�ŃR���i���N�`���̐ڎ킪�n�܂����Ƃ����͈�Ï]���҂ł��������߃��N�`����ڎ킵���B���̌�\��ʂ�Q��ڐڎ킵�������̂��R���i�Ɋ������ĂP�T�Ԕ��������a�@�Ɋu�����@������ꂽ�B���̂Ƃ����̃��N�`���͌����Ȃ��̂��ƌ�����B���������̌�A�C�O���s�ɍs�����߂ɂ̓��N�`����3��ȏ�ł��ă��N�`���ؖ����s���Ė��Ȃ��Əo�����o���Ȃ��̂Ŏd���Ȃ�3��ڂ�ڎ킵�G�W�v�g�ɏo�������B

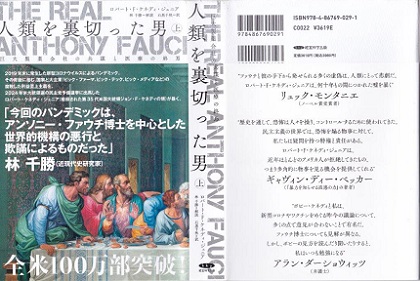

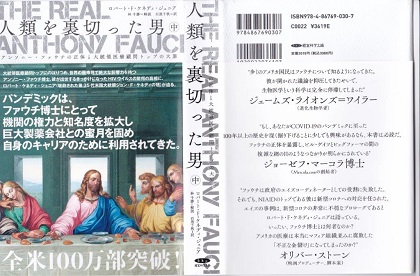

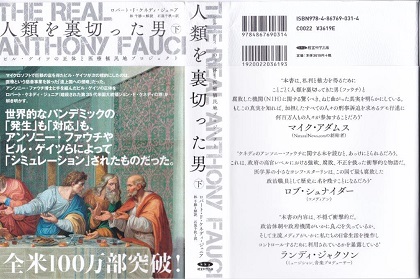

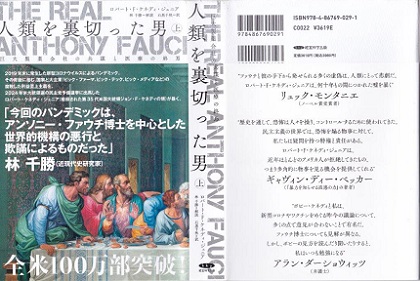

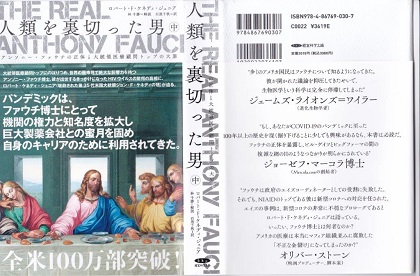

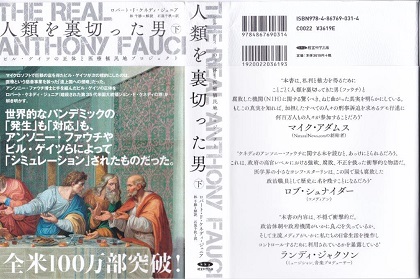

�@����Ȃ��Ƃ������āA�o�c�o�ŎД��s�̃��o�[�g�EF�E�P�l�f�B�E�W���j�A���́u�l�ނ𗠐����j�v�ѐ珟����A����H���s����邱�Ƃ�m���Ă����w�������B���̖{�͏�E���E����3���ɕʂ�㊪381�Łi2023.10.30���s�j�A����406�Łi2023.11.30���s�j�A����454�Łi2023.12.30���s�j���v1241�ł̑��ł���B�㊪�͐V�^�R���i�E�C���X�ɂ��p���f�~�b�N�ɂ��Ă��̔w��ɐ��ލ��ƂƑ��Ɓi�r�b�N�E�t�@�[�}�A�r�b�N�E�e�b�N�A�r�b�O�E���f�B�A�Ȃǂ̕��s�������v�����`�ɂ��ď����Ă������B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

���̒��ňȑO�����̈����������V�^�R���i�̎��Ö�Ƃ��ăm�[�x����w�E�����w��܂����呺�q�����J�������u�C�x�����N�`���v�L�����Ƙb���Ă����������b��ɏ��Ȃ��Ȃ����B��������̖{��ǂނƃ��N�`����ЂȂǂ��爳�͂��|����ꂽ�̂��Ɠǂݎ�ꂽ�B�����Ĕ����N�`���Ɋւ���ӌ��͌��{���ꕕ�����ꂽ�B����ɂ��Ă��Տ����������S�ɏI����ĂȂ����N�`���𐢊E���ŗǂ��ł��܂��������̂��B���������̃��N�`���ɂ�莀�S���̂��Q�Ȃǂ��N�������Ƃ��Ă������Ђ͈�ؐӔC�����Ȃ��Ƃ����t�я����������Ă����B���̂��ߌ��݃��N�`���̌��ǂȂǂɂ��č����F�肵���P�[�X�����邪�A���̕⏞�͎������̐ŋ��őΉ����邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�����͑哝�̈�Ìږ�g�b�v�ɂ̂ڂ�߁A���E�̈�ÊE�Ő��ȉe���͂����A���\�j�[�E�t�@�E�`���m���s�����G�C�Y��HIV�E�C���X�Ƃ��̃��N�`���̈ł�Nj����Ă���B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����̓}�C�N���\�t�g�𗧂��グ���r���E�Q�C�c���A���\�j�[�E�t�@�E�`���m�Ƒg��ň�ÂƂ������P���Ƃ����u�r�㍑�ւ̐N���v�ł������B���N�`���̗Տ������̑����̓A�t���J��A�W�A�̕n�������ōs��ꂽ�B�{���Ȃ�u�a�Ȃǂ��Ȃ����ɂ͊�{�I�Ȑݔ��▽�ɕK�v�Ȑ��ƐH�Ƃւ̌��I�Ȏx�o���K�v�ł��邪���̎x�o�����炵�A���ۓI�ȋ~�����Ȃǂ��ꈬ��̂悭�m��ꂽ����悤�ɂ�����ꂽ��A���N�`�����w���������Տ������ɎQ��������ꂽ�肵�Ă���B�����Ă����������P���Ƃ����Ă��邩�̂悤�Ɍ����Ă���B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���A���{�ł͐V�������v���R�����N�`���̒��˂�10��1������n�܂������A����̓x�g�i���ŗՏ��������s��ꂽ�B

�@�܂�WHO�́u�p���f�~�b�N�錾�v������Ŕ�y�����p���f�~�b�N�������A���{���̈ӎv�ɔ�����WHO�ɑS�Ă̌������Ϗ��������A�Ď��Љ�ƂȂ�l�̎��R�Ȃǂ��D�����Ɋ댯�Ȃ��ƂɂȂ�ƍl����B

���̖{��ǂ�ł����̂ŐV���̋L���Ɉ�a�����������B�Ȃ����̖{�ɏ����Ă��鎖���t�F�C�N���Ǝv���l�����邾�낤�����͂��Ȃ�̓_�Ő^�����Ǝv���B

�@�����Ă��̐l�������\�����Ɛ����Ђ̊��������������ƕ���A�l�b�g��ł̓A���\�j�[�E�t�@�E�`��r���E�Q�C�c���ߕ߂����̂ł͂Ȃ����Ƙb��ɂȂ��Ă���B

���͂���������҂̃��o�[�g�EF�E�P�l�f�B�E�W���j�A�����ÎE�����̂ł͂Ȃ����ƐS�z����B�f���̃W�����EF�E�P�l�f�B�哝�̂��ÎE�i1963.11.22�j����A���e�̃��o�[�g�E�P�l�f�B�i�@�������哝�̎w���I���r���ňÎE�i1968.6.5�j���ꂽ���j������B�����Ȃ�Ȃ����Ƃ��F��B | | | |

2024�N11��22��

| |

« �O�̃y�[�W �b

�@���̃u���O�̃g�b�v

| ���̃y�[�W »

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@