���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��

��搶�i���@���j�̃u���O

���N3�x�ڂ̎D�y�o�� | |||||||||||

| |||||||||||

���q�̗����� | |||||||||||

| |||||||||||

���w���́@�u��{�����Y�v | |||||||||||

| |||||||||||

������ | |||||||||||

| |||||||||||

�䂪�q��� | |||||||||||

| |||||||||||

�D�y�o�� | |||||||||||

| |||||||||||

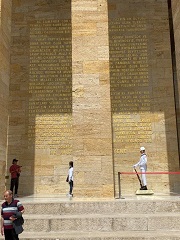

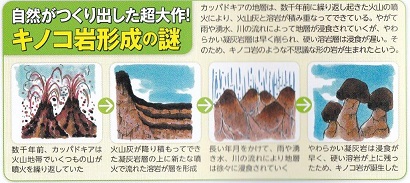

���߂Ẵg���R���s PART 8 | |||||||||||

| |||||||||||

���߂Ẵg���R���s�@PART 7 | |||||||||||

| |||||||||||

���߂Ẵg���R���s PART 6 | |||||||||||

| |||||||||||

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ bb

bb �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@ �@

�@ �@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@