��搶�i���@���j�̃u���O

�f�ÃS�~ |

| |

| |

| | �@���ۑS�̊T�O�͍����̎Љ�ł͂悭�m���Ă���A�ȃG�l�A��_���Y�f�r�o�ʁA�ȂǃG�R�֘A�̌��t�������×����Ă���B

����A���{���Ȉ�t��G��4������ǂ�ł����獑�ێ��ȃj���[�X�Ƃ������Ɂu���ɗD�������Ȉ�Â��s���܂��傤�v�Ƃ����L�����������B�ǂ�ł݂đ傢�ɋ������ꂽ�B

�Ⴆ�A���Ȃɂ�����1�N�Ԃ̊��ɋy�ڂ��e���Ƃ���

�E 6��8�疜�̎g���̂ăv���X�`�b�N���̏�Q�ƂȂ镨

�E 17�����̖ŋۑ�

�E 2��8�S�����b�g���̒蒅�t

�E 480�����̉���

�E 3.7�g���̔p���A�}���K��

�E 90���K�����̐�����i�o�L���[���V�X�e���j��������360�K�����i1.36�g���j�̈�f�Ï��ɂ��������̐������

���������������B

���������Ȉ�@�ł͌��݃f�W�^�������g�Q�������Ă��邱�Ƃ��蒅�t�Ɖ����ɂ��Ă͊��ɗD�������Ă���B

��ʓI�Ȏ��Ȉ�@�ł�5�N�Ԃɏ��Ȃ��Ƃ�200���b�g���̒蒅�t��17,200���̉����̏������K�v���Ƃ̎��B

������������邽�߂ɂ͐��͂ǂ����Ă��K�v�Ȃ̂����A����ł������A����1.36�g�����̐������𐂂ꗬ���Ă��邱�Ƃɋ������B

���̐f�Î��ł͊�����Ƃ��ăf�X�|�̃G�v�����A���R�b�v�A�ŋۑ܁A�S����܂Ȃǂ𑽗p���邪�A����܂����ɕ��ׂ������邱�ƂɂȂ�B���������Ɗ�����Ɋւ��Ă͏���Ȃ������ł���B

�@ �@

�@�f�X�|�̃G�v�����E���R�b�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�����

�@���̂ق����݃��Z�v�g�I�����C���������������Đi�߂��Ă��邪�A�����d�q�J���e�ɂ��ăy�p�[���X�ɂ���ƈ�ʓI�Ȏ��Ȉ�@�ł�1�N������10,000���̎����ߖ�ł���Ƃ̂��ƁB

�����͌����Ă���L���Ɏg���K�v������B

�@���݂��S�~�͊������p�����A��Ôp�����A��ʔp�����ɕ����Ĕr�o���Ă���B

�Ƃ�킯�������p�����͓��ʂɔ�p���ă}�j���t�F�X�g�̌��������Ȃ�����Ǝ҂Ɉ�������Ă�����Ă���B

�X�Ɉ�ʔp�����͂�����x���ʂ��Ĕr�o���Ă��邪�ǂ̒��x���T�C�N������Ă���̂��͕�����Ȃ��B���Ȃɓ����������T�C�N�����ʊ�ł��o����ƗL���̂����B

�@���̎������w�ȏ�A���ꂩ��͐��|����łɂ͊Q�̏��Ȃ��i�Ő��̖����j���ō܂��g���Ƃ��A���T�C�N���ł�����̓�����A�G�l���M�[�����̗ǂ����i���w�����铙�A���ۑS�ɋ߂Ȃ��Ă͂Ǝv�����B | | | |

2011�N04��26��

| |

�u�����I���v |

| |

| |

| | �@�������38���N���}�����B�N���64�Ƃ��Ȃ���낻��l���̏I�_�������Ă������ł���B����Ȃ��Ƃ������ĉƓ��Ɂu���Ȃ��͂����I���������ˁv�Ƃ������Ƃ�����b�Ȋ������B

�ǂ����Ӗ��������ł��Ȃ������悤�Łu���̎��v�ƌ����B

����Ŏ��́u�l�ƌ������邱�Ƃ�I���������Ƃ��v�Ƃ����B

�u�l�ƌ�����������K�����낤�v�Ə����������Ɍ����B

���������u����͂��Ȃ��ł��傤�A���ƌ������āv�Ƌt�P�����B

�@���݂��̐S�̉���ɂ͏��Ȃ��炸������K���ɂ��Ă���Ă���Ƃ����������������̂��H

���̂悤�Ɍ��������ȂɌ������Đ��ӋC�ɂ��u�����I�����������낤�v�ƕs���Ȃ��Ƃ������l�͑��ɂ͂��Ȃ��̂����m��Ȃ��B

�@�F�X�v���o���Ă݂�Ƃǂ����v���|�[�Y�̌��t�͎����������悤���B

�Ɠ��Ƃ͏��w�Z1�N���̎��̓������ł���B

41�N�O��5���A�f�[�g�������A�Ɠ�������̃L���������������Ă��Ă��ꂽ�B����܂ŃL���������͐X�i�Ȃǂ̂��َq���[�J�[�������̂��Ǝv���Ă����̂ŁA�ƒ�ł�����Ƃ����ӊO���Ƃ��ꂪ����ޏ��̍˔\�ɂقꂽ�̂��A���邢�͊Ó}�̎��ɂƂ��Ă͊C�V�ȏ�̉a���������̂��A���w���邩�x�ƃ|���b�ƌ������炵���B

�܂����������ȂǍl���Ă��Ȃ������̂ɁB

�@����ł��������Ă���A���͉�Ђ�ސE�A���ȑ�w���w�A���Ȉ�@�J�Ƃƕ��ʂ̐l�Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�g������̐l�����悭��l�ŏ����Ă����Ǝv���B

���ɐl���̓��u�ł���B���ł��F�X�v���o���Ă͂��̎��͂����������Ƃ��A�����������Ƃ��b���e�ށB

�@

�@

�@

�@�Ⴂ���͂悭�v�w���܂��������A�ŋ߂͂���������A���݂��̂��̂���C�̂悤�ɂȂ��Ă���A���ɂ���̂�������O�̊��o�œ��X���߂����B

���B�ɂ��͂܂���X�y�����߂����Ă���l���Ɋ��ӂł���B

�@���݂��u�����I���v���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ɗm�M���Ă���B | | | |

2011�N04��18��

| |

�f��u�����킹�̉J�P�v�E�u������l�v���ς� |

| |

| |

| | �@����J�g���[�k�E�h�k�[���剉�́u�����킹�̉J�P�v���ς��B�ޏ��͂P�X�S�R�N���܂�Ō��݂U�W�B���̉f��ł͂U�O�̃u���W�����ȃX�U���k�������Ă���B�Ƃ���ŃJ�g���[�k�E�h�k�[���ƌ����P�X�U�S�N�A�Q�P�̎��~���[�W�J���f��u�V�F���u�[���̉J�P�v�Ɏ剉�A�P�V�̎P���̖��W���k���B�G�[���������Ă���B���̂Ƃ��̔ޏ��̔������ɂ͐����S���䂩�ꂽ���̂ł���B����ޏ��͂���Ȃ�ɔ������N���d�˂Ă������A�W���[�W�p�ŃW���M���O����ޏ�������Ɖ���������Ɏ��b���t�����Ǝv���A�S�V�N�̍Ό��ɏ����������肵���B�ł��u���[�}�̋x���v�̔ӔN�̃I�[�h���[�ɔ�ׂ�͂邩�ɐF�C������܂��܂����̂Ă����̂ł͂Ȃ��B

�@�@ �@�@

����̓p���t���b�g������p�����

�@�X�U���k�E�v�W���[�i�J�g���[�k�E�h�k�[���j��60�B���̃W���M���O����ۂƂ���D��ȃu���W������w�B�����R�O�N�ɂȂ�v���x�[���͉J�P�H��̌o�c�҂Łu�Ȃ͔������������ĕv�̌������Ƃ��Ă�������v�Ƃ������S�Ȓ���֔����B�Ƃ��낪������A���x�[�����S������œ|��A�Ȃ�ƃX�U���k���H����^�c���邱�ƂɁB�u���W������w�Ȃ�ł͂̊����ŁA�X�������Ă����H��͑吷���I�����V�����l����搉̂���ޏ��̂��Ƃɑމ@�����v���A���Ă����E�E�E�E�E

�@�v�A�q���A�̗̂��l�A�����čH��̏]�ƈ������ƌJ��L����A�܂��������̐l���]��

�C�y�Ɋӏ܂ł��ʔ��������B

�@���̓��͂�����{�����āu������l�v���ς��B���̉f��́u�����킹�̉J�P�v�Ƃ͈���ď����l���������A�S�ɋ������̂��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�X�g�[���[�������T�C�g������p�����Ă��炤��

�@�w�P�S�̎��A�J�����i�A�l�b�g�E�x�j���O�j�͍D���Ȑl�̎q����g�������Ă��܂����A��̔��ɂ����A�q����{�q�ɏo���B

���ꂩ��R�V�N�A��e����삵�Ȃ���Ƃ��ɕ�炷���A�f���ɂȂ邱�Ƃ��o���Ȃ��B�����A���O������m��ʂ킪���𖧂��ɑz���A�͂����̖������ւ̎莆��������������X�B

�@��e�̈����m�炸�Ɉ�����G���U�x�X�i�i�I�~�E���b�c�j�́A�ٌ�m�Ƃ��Đ������Ȃ�����A�Ƒ������l����炸�A��l����Ő����Ă����B

�������\�z�O�̏o�������N����B������Ђ̃{�X�i�T�~���G���E�k�E�W���N�\���j�̎q����D�P���Ă��܂��̂��B���̏o�������ޏ��̐l����ς��Ă��܂��B���܂ł̃L�����A���̂āA�Y�ނ��Ƃ����ӂ���̂��B�����Ĕޏ��͂����ƕ����Ă�����̑��݂��ӎ����n�߂�B

�@����Ȏ��A�J�����̕�e���S���Ȃ����B�����Ă���Ƃ��ɓ`���邱�Ƃ̂ł��Ȃ�������ւ̖{���̋C����������ނ��̂悤�ɁA�����閺��T���n�߂邱�Ƃ����߂��B

��������������Ƃ�������Ȃ��琶���Ă����J�����B

��̈���m�炸�Ɉ�����G���U�x�X�B

��Ɩ��̋A�R�V�N�B�Q�l�͉���Ƃ����ӂ���B

�����������ɂ͏Ռ��̉^�����҂��Ă����[�[�[�B

�߂��݂����z���Č��o����]�Ɗ����̃t�B�i�[���ɗ܂��~�܂�Ȃ��B�x

�Ƃ���B

�@����́u�l�n�s�g�d�q�@�`�m�c�@�b�g�h�k�c�v�A�����ʂ��Ǝq�̕���ł���B

��Ǝq�͌����Ȃ̂��A���邢�͈ꏏ�ɉ߂��������Ԃ̒����Ȃ̂��A�l��������ꂽ�B

�܂��f��̒��Ńi�I�~����b�c�����ŁA�����̑傫�Ȃ��������������ɂ�����V�[�������邪����͔ޏ����g�̔D�P���ɎB�e���ꂽ���̂Ńr�b�N���B

�����f��ł������B

| | | |

2011�N04��09��

| |

�j���[�W�[�����h���̗��A�� |

| |

| |

| | �@����j���[�W�[�����h����i�����u�������܁v�ƌ����Ȃ���A���ė����B

�ޏ��͖{���̖��ł͂Ȃ��B�`�e�r���w���Ƃ���2005�N3������2006�N2���܂�1�N�Ԏ��̉ƂɃz�[���X�e�[�C���A���̓z�X�g�t�@�[�U�[�ł��������߂i�q�𖺂ƌĂ�ł���B

�@�����3��ڂ̗��A��ł���B���݃I�[�N�����h��w�ŃR���s���[�^�[�̃n�[�h�E�G�A�[����������w�Ȃ̊w���ŗ��N���ƂƂ̂��ƁB���̓x��3�����ԁA���s��w�ɒZ�����w���ɗ����̂��B�ޏ��͂��Ƃ��ƃI�[�N�����h��w�ŕ��w���ƍH�w����2�w���ɍݐЂ��A���w���̕��͊��ɏC�������Ƃ̂��ƁB����ɂ��Ă���x��2�w�������Ȃ��Ȃ�đf���炵���B

�@�Ƃ���Ŏ��ɂ͂i���̑��ɂ܂�4�l�̖�������B���̓x�̒n�k�ƒÔg�A�������̂����E�ɔ��M���ꂽ���߁A�`�e�r���w���Ƃ��Ă����ĉ䂪�ƂɃz�[���X�e�[�C�����t�B���s���̂`���A�~�����}�[�̂d���A�t�r�`�̂k���A�}���[�V�A�̂r���ƑS�����瑁�X�ɂ��������̃��[������������B����Ɠ����ɔޏ������̋ߋ���m�点�Ă��ꂽ�B

�@��N5���Ɍ��������`���͔D�P8�����ő傫�Ȃ�����������ʐ^�𑗂��Ă��ꂽ�B�d���͈�҂ɂȂ�2�N�Ԃ̃~�����}�[�ł̌��C����I���V���K�|�[���̑�w�ŁA���m�ے��̌������n�߂��B�k���͂t�r�`�̋�R���тƂ��Ċ��A�����̉F����s�m��ڎw���Ă���B�r���ٌ͕�m�����ɍ��i���A�}���[�V�A�@���Ȃ̍��������Ƃ��āA���ݓ��{�ł��b��ɂȂ��Ă���s�o�o�ɂ��Č������Ă���悤���B�ޏ����������ꂼ��̍��ɂ����Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ����݂Ƃ��Ċ��Ă���A���Ƃ��Ă����{�ŗ��w�����𑗂����������b�����Ă������������Ƃ����X�Ȃ���������B

�@ �@�@�@ �@�@�@

�@�Ƃ���łi���͍ŏ��A����������������\��ł��������A�n�k�Ƒ�Ôg�A�����ĕ����������̂̂��߉Ƒ��̔�������A�������x�ꂽ�悤���B�����̊O���l�����{����E�o���Ă��錻�݂悭�����ȂƊ��S����B���ꂾ�����������ӗ~�������̂��낤�B���w�ɓ������Ă͍�����c�̏��w�������炦���Ƃ̂��ƁB�S�o��d����z�ł͂Ȃ����A���Ȃ菕���ɂȂ�̂��낤�B

�@�������ꏏ�ɉ߂����Ă��邪�A���{�ꌟ��1�����擾���Ă���A��b�͂������A���{��̐[���Ӗ����������A�������ł���ׂ錻��̎�҂��͗y���ɓ��{�l�炵���B

�@�ȑO�̂悤�ɊC�O���痯�w�������{�ɗ��Ȃ��Ȃ����ƃj���[�X������Ă������A���{�͂n�c�b�ȂǂŐF�X�̍��ɁA�����╨���������Ă��邪�A�������l���������邱�Ƃ̕����{���͏d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�܂������͂i���̃I�[�N�����h��w�̗F�l�ňꏏ�ɋ��s��w�ɗ��w�����p�n�̂r����i�����j������ė���Ƃ̂��ƁB���₩�ɂȂ肻���ł���B

�i���̍���̋���ł̌����Ɋ��҂��Ă���B3������A�A������O�ɂ�����x���ł��낤�B

| | | |

2011�N03��27��

| |

���k�E�֓���k�� |

| |

| |

| | �@3��11���i���j14:46�ɔ��������O������k���Ƃ��铌�k�n�������m���n�k�ɂ��A�S���Ȃ�ꂽ���X�̂����������F��\���グ�܂��ƂƂ��ɁA��Ђ��ꂽ�F�l�A���̂��Ƒ��̕��X�ɑ��܂��āA�S��肨�������ƈ���������������������F��\���グ�܂��B

�@����ɂ��Ă��s�u�ŊςĂ��ĒÔg�̐��܂����ɑ��������݁A�g�̖т��悾�����B�f��̃����V�[���ł���ǂ�Ȃɂ��ǂ����Ƃ��v�����B

�����Ď��ҁA�s���s���҂��܂߂�15000�l�ȏゾ�Ƃ̎��B�܂�������ꌴ���A����̎��̂��s�����������Ă���B

�@���͖k�C���Ŏ��w���w���߂ɂ��̓��k�n���ɂ͑����̓����������܂��B�܂��A40�N�O�ɓ������쏊�����������ɓ������Ђ������Ԃ�F�B�������s��헤���c�s�A���ˎs�ȂLj�錧�ɂ͑����Z��ł���B�n�k�����Ɠ����ɔނ�̈��ۂ��S�z�ł��������A���炭�̊ԂقƂ�Lj��ۏ��͂Ȃ������B��������������肩�班���Â�����Ă��Ă���B���Ȃ�̐l�����I��Q�͂��������̖̂��͖����łق��Ƃ��Ă���B�@

�@�@�@�@

�@�Ƃ���ŁA���{���Ȉ�t��͍�N9���ɑ�K�͍ЊQ�A���ɓ��C�E����C�E��C�n�k��z�肵�āu��K�͍ЊQ���̎��Ȉ�t��s���v��v��߂Ă����B

������Ƌً}���Ȉ�Â̊m�ہA�g���m�F�ւ̋��͑̐��̐v���Ȑ����A������o�P�A�ǂ̕Ґ��y�яo���ȂǑ����̍��ڂ������Ă���B

������čL�������Ȉ�t�������u�L�������Ȉ�t��ЊQ���{���v�𗧂��グ���B���ꂩ��͎����̂�A��Вn�̎��Ȉ�t���̗v���őg�D�������x�����s�����ƂɂȂ����B

�@�ً}���Ȉ�ÂɊւ��Ă͎��q������O�Ŏ��Âł���ݔ����Q�O�r�d�s�����Ă���Ƃ̎��B����𗘗p���邱�Ƃ������Ă���B

����Ɏ��̂̐g���m�F�Ƃ�����Ƃ����邪�A���ꂪ������ɂ߂�ł��낤�B�ʂ����ďo����̂��낤���B

�@���Ȉ�t��͂����ē��q�̃W�����{�@���ė��������A���^�𗊂�ɐg���m�F�������B���̏ꍇ�͂��炩���ߏ�q���낪����A�m�F���₷���������A����n���̎��Ȉ�@����Ђ��ăJ���e�Ȃǂ��������Ă���A�ƍ���Ƃ͍�����ɂ߂�ł��낤�B���������̐��͖c��ł���B�܂��Ă�C��ɗ����ꂽ���̂̏ꍇ�͂ǂ����痬��ė����̂�����������Ȃ��B�قڕs�\�ł͂Ȃ����낤���H

����ł�����̂����⑰�ɂ��Ԃ����邱�Ƃ��ǂ����Ă��K�v�ł���B����ɂ�育�⑰���C�����ɋ������A�V���Ȃ���݂��͂��߂邱�Ƃ��o����̂ł͖������낤���B

�@�s�u�Ŕ�����������Ă�����̕s���R�ȏ�Ԃ�����ɂ����������Ɍ����āA���{���������̍������v�c�����ď��z���Ȃ��Ă͂Ǝv���B

�@���͂����ɂ��ĉ����o���Ȃ��B���������`�������o�����炢�����Ȃ��B

�@�Ō�ɉ��߂܂��āA��Вn��1���ł����������ƊF�l�̂�������S��肨�F��\���グ�܂��B

| | | |

2011�N03��15��

| |

�M���b�v�E�C���[ |

| |

2011�N03��05��

| |

�f��u�q�A �A�t�^�[���v�ς� |

| |

| |

| | �@����N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ē̉f��u�q�A �A�t�^�[�v���ςɍs�����B�q�A �A�t�^�[�Ƃ́u�����v�ƌ����Ӗ��ł��邪�A���͉��̂��u�O���v�Ƃ��u�����v�ɋ���������B

�ƌ����̂����͂T�̉Ăɒr�ŗV��ł��Đ[�݂ɂ͂܂�A�㎀�Ɉꐶ���o��������B

�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@���̉f��̂͂��߂Ƀp���Ŋ���W���[�i���X�g�̏���������A�W�A�ŋx�ɒ��ɒÔg�ɂ̂܂ꎀ�ɂ�����B���̎����̒��V�����ʂ����������A�����M�ꂽ���A�̂��ǂ�ǂ̒��ɒ���ł����A�������Ȃ���u�����āv�Ƌ��Ԃ�������A���Ԃ��Ԃ��o�ď�̂ق��֏オ���Ă����̂����ł��N���Ɋo������A���̋L���Əd�Ȃ���̂��������B�ǂ�قǂ̎��Ԃ��o����������Ȃ��������f��̏����̂悤�ɑ��𐁂��Ԃ����B�����̎��f��̂悤�ɕs�v�c�Ȍ��i���������킯�ł͂Ȃ��B

����Ɏ������w�Z�̂S�N���ŏ��a�R�Q�N�P���P�W���w�Z����A��r���A�ˑR�ɕ���̑c�������̂ł͖������Ǝv�����B�m���ɑc���͈݂���œ��@���Ă��������ɂ����ɂ����Șb�͒����Ă��Ȃ������B�ƂɋA������c������Ă��Ƃ����d���Ă����B��͂��̓��̖�s�Őΐ쌧�̑c���̂Ƃ���ɍs���p�ӂ����Ă������A�[�H���ɑc�����S�̓d�z�B����Ă����B���̓d��ɂ́A���S�����������Ă��������A���Ɏ����c���͎��̂ł͖������Ǝv�������Ԃƈ�v���Ă����B�u���̒m�点�Ƃ����v���t�����邪�{���ɂ����Ȃ̂��Ǝv�����B

�c���ɂ͐��܂�Ĉȗ��Q������Ă��Ȃ��B��x�ڂ͂P�̍��A�ꂪ���A�肵�����ŁA���̋L���ɂ͖����B���w�P�N���̉ċx�݂ɐΐ쌧�ɗV�тɍs���đc���ɗV��ł���������Ƃ����o���Ă��Ȃ��B����ł����Ɂu���̒m�点���v����ƂĂ��s�v�c�Ɏv�����B

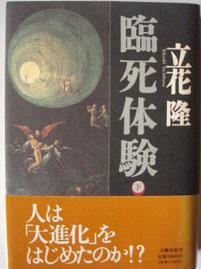

�@����Ȃ��Ƃ�����A���ԗ����u�Վ��̌��i�㥉��j�v�A�u���C�A���EL�E���C�X���u�O���Ö@�v�A�ѓc�j�F���u���������̑n���v�Ȃǂ̖{��ǂB�Վ��̌��͔]�ׂ̈���킴�Ƃ������邵�A���ۑO���◈�������邩����Ȃ����A����Ȋw�Ő����ł��Ȃ����̂�����悤�Ɏv���B

�@�@ �@ �@

�@�O���ɂ��ẮA���낢��̐l���q���������o���Ă���Ə،����Ă���̂ň�ԏ�̑����Ɂu���ꂳ��̂����̒����琶�܂�Ă���O�ǂ��ɂ����̂��A�ǂ����������v���������Ԏ��͖��������B���낻��Q�Ԗڂ̑��̕����Ă݂悤�Ƃ������B

�@����Ȃ킯�ŋ����������ĉf����ς��B

���e�͉f����ςĂ̂��y���݂����p���Ŋ���W���[�i���X�g�̃}���[�����l�Ƃ̋x�ɂ��y����ł�������A�W�A�ŒÔg�Ɋ������܂ꎀ���_�Ԍ���A�����ċA�����Ă�����ċz����~�������Ɍ����s�v�c�Ȍ��i���Y���ꂸ���̐��̂�˂��~�߂悤�Ƃ���B

����T���t�����V�X�R�ɂ͂����ė�\�҂Ƃ��Ď��҂Ƃ̑Θb�����Ă��������ł͑Θb�ɔ��čH��œ����Ȃ���l����ς��悤�Ƃ���j�W���[�W������B

�܂������h���ŕ�Ƒo�q�̌Z�ƕ�炷�}�[�J�X���ˑR�̌�ʎ��̂ŌZ��S�����B�����Ă�����x�Z�Ƙb�������Ɨ�\�҂�K�˕������{���͋��Ȃ��B������}�[�J�X�̓W���[�W�̌Â��E�F�u�T�C�g�ɍs��������E�E�E�E�E�E

�@���{�ł͋��R�̃C�^�R����\�҂Ŏ��҂Ƃ̑Θb������Ƃ����Ă���B��͂艽���L��̂��낤�B

�����N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ḗu����̐��E�����邩�ǂ����A�^���͒N�ɂ�������Ȃ��B�����A�l�͒N���^����ꂽ�l����t������ׂ����ƁA�l�͐M���Ă���v�Əq�ׂĂ���B

�@�����u�������v�����Ă��Ǝv���B

| | | |

2011�N02��27��

| |

�f��O�� |

| |

| |

| | 2��3������2��11���܂ł̊Ԃ�7�{�̉f����ς��B���ݏ�f�͏C���������ŏ����u�A���X�g�b�p�u���v�Ŗ\����Ԃ��~�߂�ׂ��F�X�̎藧�Ă����Ă����ߒ����X�������O�Ō��\��Ɋ�����ʔ����f��ł������B�����u�E�H�[���E�X�g���[�g�v�A����͐����Ɋ؍��m���`���畟����`�܂ł̊ԂŊςĂ����f��ŁA�r����ɂȂ��Ă��Ĕ��ȃ}�l�[�Q�[���̉ʂĂɉ�������̂�����Ō�̌������ς����Ǝv���Ă������́B�Ō�͂�͂茌�̂Ȃ��肪�����ɏ���悤���B

���̎����@�k�^��剉�́u����s�v������X�g�[���[�Ɉ������܂�ő���ۂ�ŊςĂ����悤�Ɏv���B�����Ă��̓��͂�����{�u�l�ƍȂ�1778�̕���v���ς��B���̉f��͊��ŗ]��1�N�Ɛ鍐���ꂽ�Ȃɕv�Ƃ��ĉ����o���邩�ƍl��������1��1�҂̒Z�ҏ������������Ƃɂ��Ď��s���Ă����B1�N���߂�2�N�A3�N�ƌo�����ɍȂ̗e�Ԃ͈������Ă����B�Ȃ�������1778�Җڂ̕�������Ȃ��ǂ߂�悤�ɂƌ��e�p���ɋ����A�������ɓ����ĕ��ɕ����オ�点��B�����������f��̂��ߏ����d�����������������A������������ǂ��Ȃ̂��낤���ƍl���Ă݂������_�͏o�Ȃ��B

������2��11���ɂ͗[��16�����ɗ[�H��H�ׂāA�G�[�K���W�V�l�}�Y�ɍs���A17:20����3�{�f����ς��B�I�������24:05�ł������B�ŏ����u������������v�ŁA���܂���悤�ȏ�ʂ͖����������Ȃ�ƂȂ����߂Ȃ��ق̂ڂ̂Ƃ����f��ł������B�f��̍Ō�̓L���X�g�̖��O���o�Ă��邪���̉f��ł̓X�`�[���ʐ^��}�����Ȃ���f���o����Ă����B�����Ĉ�ԍŌ�̎ʐ^�͍�ҁA�������b�q����Ƃ���l���J���{�W�A�̃A���R�[�����b�g���o�b�N�Ɏʂ����ʐ^�ł��������߁A12���ɃA���R�[�����b�g��K�ꂽ�Ƃ��̎����v���o�����Ă��ꂽ�B�����Ńg�C���x�e��A��������Łu�W�[�������c�v�������B�p���t���b�g�ɂ́w“�����a���̌���”����̈�H�����ǂ�Y�Ȉ�Âɐ��ވłɔ���Ƃ���B�㗝��o�Y�ɒ��ގY�w�l�Ȉ�̐킢��`����Ãh���}�ŁA�D�P���ꋑ�ۂ�n���̈�t�s���Ȃǂ̈�Ö���w�i�ɁA�s�D���ẪG�L�X�p�[�g�̎�l���������a���ɑS�͂�s�����p��`���B��Ő��O�̎Y�w�l�Ȉ�Â̌����Ɉ��|����Ȃ������]�ɂȂ��郉�X�g���������Ăԁx�Ƃ������B���ɂ��̒ʂ�ł�������ŋ߂̘b�肪�g�ݍ��܂�Ă���A�������Ðl�ł��邱�Ƃ��狻���������Ċӏ܂����B

�܂��g�C���x�e�̌�A3�{�ڂ̉f��u�����m�̊�Ձv���ς��B���̉f��͑����m�푈�̌���n�T�C�p�����ŁA������47�l�̕��͂�4��5,000�l���̃A�����J�R��|�M�i�ق�낤�j������200�l�̖��Ԑl�����ʂ��A�A�����J�R���狰���ꂽ���݂̓��{�l�A���h��т̎��b���f�扻�������̂��B���̕���͗��j�̒��ɖ�����Ă������A�����ďe�����������A�����J�C�������̃h���E�W���[���Y������������̖{�uOBA�Athe�@LAST�@SAMURAI�v�ɂ��L���m����悤�ɂȂ����B�T�C�p����Ƃ�1944�N6���A���{�̏d�v�Ȋ�n�ł������T�C�p�����ɕČR���㗤�A����ƂȂ����B�ǂ��l�߂�ꂽ���{�R�́A7���V���A��4000���̕��m�ōŌ�̑��U���i�o���U�C�ˌ��j�����s�B�̂Đg�̍U���ŁA���{�R�͂قڑS�ŋʍӂ����B����A���̖k���Ɏc���ꂽ���Ԑl�̓}�b�s�����玟�X�ƊC�ɐg�𓊂����������i���̌ケ�̊R�́u�o���U�C�E�N���t�v�ƌĂ�Ă���j�B���̐�8000�l�Ƃ�12000�l�Ƃ������Ă���B�T�C�p���������ĈȌ�AB29�ɂ��{�y�������\�ƂȂ����B2005�N�V�c�E�c�@�É����o���U�C�E�N���t���ԗ삳��Ă���B���{�R�ɂ�閯�Ԑl�s�E�Ȃǂ̘b�����钆�ł��̃T�C�p���ł̑���т̍s�ׂ͏^�����B�ϏI����ĔM���������ݏグ�Ă����B�u�W�[�������c�v�Ɓu�����m�̊�Ձv�͂����߂ł���B

| | | |

2011�N02��15��

| |

« �O�̃y�[�W �b

�@���̃u���O�̃g�b�v

| ���̃y�[�W »

�@

�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@

�@

�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@

�@