���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��

��搶�i���@���j�̃u���O

��������� | |||||||||||

| |||||||||||

���߂Ă̍��ғ^���L | |||||||||||

| |||||||||||

�J���X�ɂ��H�Q | |||||||||||

| |||||||||||

�s�o�ɂ����ɂɏP���� | |||||||||||

| |||||||||||

�����F���Ȍ��f�ɂ��� | |||||||||||

| |||||||||||

�ʂ˂����n | |||||||||||

| |||||||||||

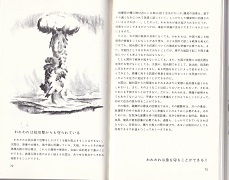

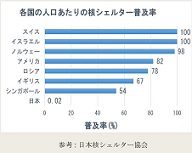

�X�C�X���{�ҁu���Ԗh�q�v��ǂ�� | |||||||||||

| |||||||||||

�u�t�H���X�g�A�h�x���`�A�[�v���̌� | |||||||||||

| |||||||||||

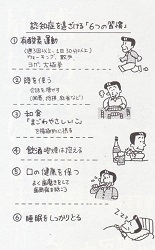

�F�m�Ǘ\�h�́u�U�̏K���v | |||||||||||

| |||||||||||

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@

�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@