��搶�i���@���j�̃u���O

�A�}�]�����x��t�B�b�V���O���[�� |

| |

| |

| | �@4����������������[�����p�ɂɂ���Ă���B����8��24���ȍ~�A�}�]���ɊW������̂������Ȃ����B

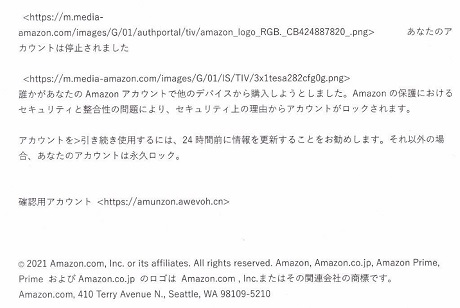

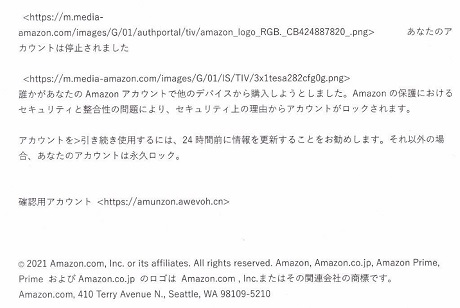

�@���Ȃ��̃A�J�E���g�͒�~����܂����B��������ɂ͂�����ɘA�����Ƃ����L���[����T�C�g�ɃA�N�Z�X���Ă��������Ƃ������ł���B�n�߂̍��͖��炩�ɋU���������Ǝv������̂ł������B���̌ォ�Ȃ�{���ɋ߂��̍قɂȂ��Ă����B

�@

�@

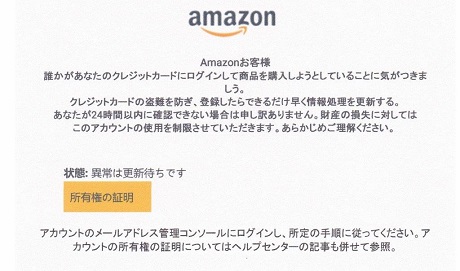

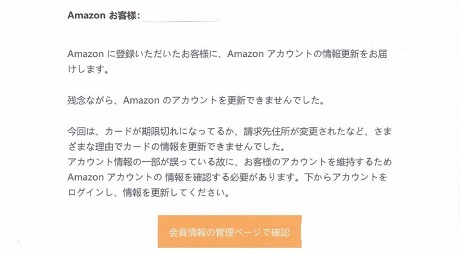

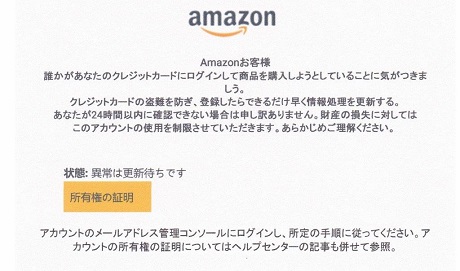

�@�w�N�������Ȃ��̃N���W�b�g�J�[�h�Ƀ��O�C�����ď��i���w�����Ă��邱�ƂɋC�����܂����B�N���W�b�g�J�[�h�����h���A�o�^������ł��邾������������X�V����B���Ȃ���24���Ԉȓ��Ɋm�F�ł��Ȃ��ꍇ�͐\����܂���B���Y�̑����ɑ��Ă͂��̃A�J�E���g�g�p�𐧌������Ă��������܂��B���炩���߂������������B�x�ꌩ�{���ɃA�}�]�����痈���̂��Ǝv��ꂽ���A�悭�ǂނƁu�C���t���܂����B�v�ƌ��������{��ɂȂ��ĂȂ��\��������ƂĂ����̉�Ђ���̃��[���Ƃ͎v���Ȃ��̂Ŗ�������B�������e��悭�����̂��̂����ʂ�����B���ɂ�1���ɂR�`5�ʂ��炢���[���������Ă��鎖������B��������M�҂̃��[���A�h���X�����ꂼ�����Ă����肷��B

�@

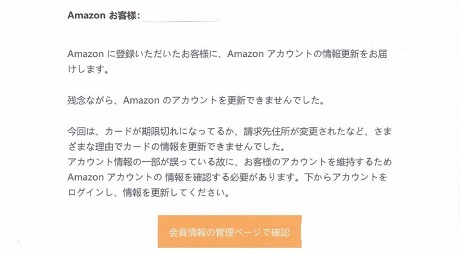

�@�܂����̃��[���ł́wAmazon�ɓo�^�������������q�l�ɁAAmazon�A�J�E���g�̏��X�V�����͂����܂��B�c�O�Ȃ���AAmazon�̃A�J�E���g�͍X�V�ł��܂���ł����B����́A�J�[�h��������ɂȂ��Ă��邩�A������Z�����@�ύX���ꂽ�ȂǁA���܂��܂ȗ��R�ŃJ�[�h�̏����X�V�ł��܂���ł����B�A�J�E���g�̏��̈ꕔ�����i����ׂ��吴�E�E�E��吴�j���Ă���̂ɁA���q�l�̃A�J�E���g���ێ����邽��Amazon�A�J�E���g�̏����m�F����K�v������܂��B������A�J�E���g�����O�C�����A�����X�V���ĉ������B�x

�@���̕��͂̒��́u�A�J�E���g�̏��̈ꕔ�����v�̎��͓��{��ł́u��v�Ƃ����������g�������̕����̊����͌������Ƃ��Ȃ��B�ꌩ�ς��ƌ����Ƃ���ł́u��v�ƌ��ԈႤ�B�����炭�O���l�i�����H�j���g���Ă��銿���ł͂Ȃ����낤���H��������������B

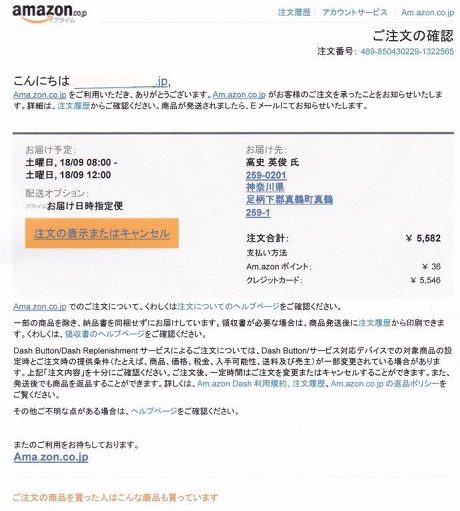

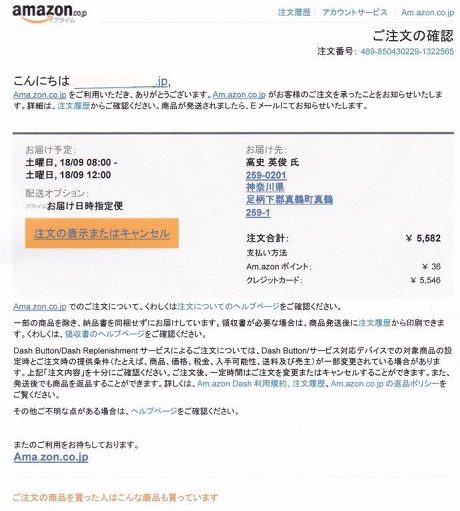

�@�Ƃ��낪���9��16���ɗ������[���͋������̂ŗL�����B�w���e�͂������̊m�F�Ƃ������[���Ŏ���Amazon�ʼn����m��Ȃ���\5,582�̒��������Ă������_�ސ쌧�������S�^�ߒ��̌����m�炸�̐l�ɕi�������͂����鎖�ɂȂ��Ă���x���[���ł���B

�@���̓A�}�]���𗘗p���ĂقƂ�ǔ������͂��Ȃ��B���N��6���ɖ{��1�������������ł���B���������Ǝv�����̂Łu�����̕\���܂��̓L�����Z���v�Ƃ����\���̓N���b�N���Ȃ��ł������܃A�}�]���J�X�^�}�[�T�[�r�X�ɓd�b�����B

�@

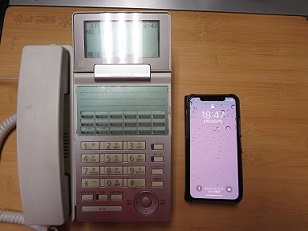

�@�����̕����łĂ���ď�b���ƃt�B�V���O���[�����Ƃ̂��ƁA�����ăN���b�N�����Ȃ��悤�ɂƌ���ꂽ�B����ŃA�J�E���g�̍X�V�����邱�Ƃɂ��Ăd���[���A�h���X�̊m�F�ׁ̈A�Z�L�����e�B�[�R�[�h�𑗂��Ă��炢�葱�����J�n�����B�Ƃ��낪��Ȃ����ƂɌ������҂ɋ߂����͂��܂藝���ł����ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B����ōēx�J�X�^�}�[�T�[�r�X�ɓd�b�����B���x�͒j���̕����łĂ���ꂽ�B�A�J�E���g���X�V�������̂������܂������Ȃ��ƌ����ƁA����`�����܂��ƌ������ƂŃp�\�R���̉��ɃX�}�z��u���Ęb�Ȃ���i�߂Ă������B���Ƃ��X�V�ł��ăz�b�g����B

�@�X�V����������ς�炸�������ʂ̃t�B�b�V���O���[���͓͂��B�������͂��Ă����B

�Ƃ���Łu�������̊m�F�v���[�����ēx�ώ@�����Amazon.co.jp�炵�������Ă��邪�͂��Ɉ���Ă����B�悭�����Am_azon.co.jp��Am��azon�̊ԂɃA���_�[�o�[���������Ă���B�܂��Ⴄ�s�ł�Ama_zon.co.jp�ƂȂ��Ă���B���[���̓��e�ɂт����肵�Ă����̂ł悭�ώ@���Ă��Ȃ������B����ł��A�J�E���g���X�V�ł����̂ŗǂ������B���̌�J�X�^�}�[�T�[�r�X�̓d�b�ʼn����Ă��ꂽ������u�����p���肪�Ƃ��������܂����v�̃��[�������āA����ɖ��͉������܂������Ƃ������₪����u�͂��v���N���b�N����ƑΉ��̎d���Ȃǂ�5�i�K�]���ƂȂ��Ă��肷�ׂ�5�_�ʼn����B

�@

�@�A�}�]���̑��ɍs�������Ƃ����p�������Ƃ��Ȃ��u���h�o�V�J�����̃J�[�h���u���b�N���ꂽ�v�A�uETC�T�[�r�X�������ɂȂ����v�Ƃ��A����ɂ́uhttp://�E�E�E�v�������������ĂȂ����[���u���S��������������̂��m�点�v�A�u���ԈႢ�Ȃ���������͂���v�A�u�s�p�z�M��]�̂��ē��v�A�u-400���lj����������̂��m�点�v�A�u�����I�̂��m�点�v�A�u�������z�����ł������܂��v�A�u�������t��1�ʃ��[�����ĉ������B���������ꂾ���ő��v�Ł@

����I�v���{���ɑ���ނ̃t�B�b�V���O���[��������B�Ƃ�ł��Ȃ����̒��ɂȂ��Ă���B

�@ �@�@ �@�@

�@9��20���̓��{�o�ϐV���ɂ��Ί�ƂɃT�C�o�[�U���������Đg�����v�������Q�����E���Ɋg�����Ă���j���[�X���g�b�v�L���ł������B�܂�9��22���̒����V���ɂ͓��ꍼ�\�̋L�����ڂ��Ă���L�����x�̂܂Ƃ߂ł͍��N��1������8������2��2600���~�ȏオ��Q�ɂ������ƕĂ���B���ł���Ȏ��ɂȂ����̂��{���ɐ��̒������Ă���Ƃ����v���Ȃ��B

| | | |

2021�N09��26��

| |

�h�V�� |

| |

2021�N09��15��

| |

�u��t�d�b�v��`�����{�̂��̌� |

| |

2021�N09��12��

| |

�u��t�d�b�v��`�����{���o |

| |

| |

| | �@����A���������e�i���X�ɒʂ��Ă��Ă��������銳��K�l���玟�̂悤�Ȃ���������BK�l�������x�e���Ԃɗ\��ύX�̓d�b����ꂽ���o�Ă���Ȃ������B�R���Ԃقǂ����đ҂��Ă������o�Ȃ������ǂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ���������B�����̑��̎��Ȉ�@�ł͂����x�e���͓d�b�ɏo�Ȃ��Ƃ�����@������������悤�������̂Ƃ���ł͊J�ƈȗ��R�T�N�ԓd�b�ɏo�ĉ����Ă���B

�@����K�l�̘b�ɂ��Ɓu���������Ȉ�@�v�ɂ������Ƃ���K�l�̓d�b�͌Ăяo�����́u�g�D�����[�E�g�D�����[�E�g�D�����[�v�Ɩ��Ă����B������R���Ԃ��҂����̂��Ƃ̂��ƁB�ʏ킾�Ƒ��肪�b�����̎��A���̐l�̓d�b�́u�g�D�[�E�g�D�[�E�g�D�[�v�Ƙb�����̉����o��͂��ł���B�u���������Ȉ�@�v�̓d�b�̓r�W�l�X�z���łU�J���Ŏ��悤�ɂȂ��Ă���B���x�e���̓X�^�b�t���[���Ŏ��̂ŁA�����������Ƃ��v���Ȃ��B�X�^�b�t�ɕ����Ƃ��������Ή��l���̊��җl����d�b���q����Ȃ������ƌ���ꂽ��������Ƃ̂��ƁB�������̂悤�Ȃ�����������Ƃ͖����ǂ����ĂȂ̂��ƍl���A�Ђ���Ƃ�����d�b���������Ă��ĉ����Ă���Ƃ��ɑ��̊��җl�������Ă����ꍇK�l�̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Čq���疳�������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����������Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�@�@�@

�@�܂�����̌Œ�d�b����u���������Ȉ�@�v�ɂ�����Ɠ��R�q����B

���ɏ]�ƈ��̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j���炩���Ă��q����B

�����Řb������z�肵�Ď���Œ�d�b����u���������Ȉ�@�v�ɓd�b���Čq�������Ƃ���ɏ]�ƈ�A����̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j���炩���Ă݂��Ƃ���A�g�ѓd�b�i�X�}�z�j�͘b�����̉��u�g�D�[�E�g�D�[�E�g�D�[�v�����������B���Ȃ��悤�Ɏv����B

����A����̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j����u���������Ȉ�@�v�ɂ����Čq�����Ęb���Ă���Ƃ���ɂ�����l�̃X�^�b�tB����̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j�ł������Ƃ���A���̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j�́u�g�D�[�E�g�D�[�E�g�D�[�v�Ƙb�����̉��ł͂Ȃ��u�g�D�����[�E�g�D�����[�E�g�D�����[�v�̌Ăяo��������A�������������K�l�̏�Ԃ��Č����ꂽ�B�����Ŏ��̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j�ł������Ƃ����͂�u�g�D�����[�E�g�D�����[�E�g�D�����[�v�̌Ăяo��������u�g�D�[�E�g�D�[�E�g�D�[�v�Ƙb�����̉��ɂ͂Ȃ疳�������B����ł́u���������Ȉ�@�v���b�����Ƃ͔���Ȃ��B�ǂ����ŏ��g�ѓd�b�i�X�}�z�j����|�����Ă��ĉ����Ă���ƌォ��g�ѓd�b�i�X�}�z�j�Ŋ|�����ꍇ�q����Ȃ��̂ł͂Ǝv�����B

�Ƃ��낪�ēx�����Ƃ��Ċ��җl��������̌Œ�d�b����|���Ă��ăX�^�b�t�Ƙb�������Ă���Œ��ɁA���̌g�ѓd�b�i�X�}�z�j�Łu���������Ȉ�@�v�Ɋ|�����Ƃ���b�����ł���ɂ�������炸�u�g�D�����[�E�g�D�����[�E�g�D�����[�v�̌Ăяo�����������B

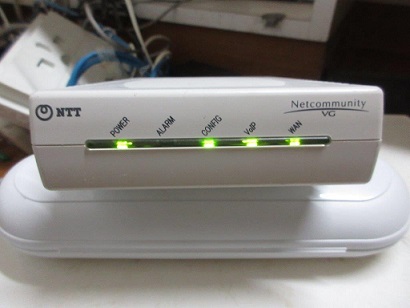

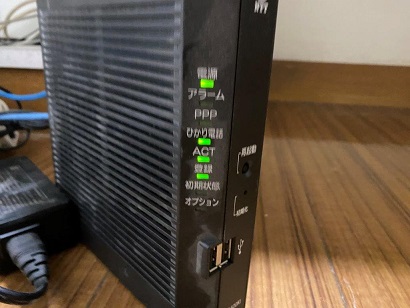

���̎���̓d�b����|�����ꍇ�A�b�����̉��ɂȂ�̂��s�v�c�ł���B�������ǂ��l���Ă݂�Ɓu����v�Ɓu���������Ȉ�@�v�̓d�b��ISDN�̂��ߓ����P��������L���Ă��邱�Ƃ���b�����̃T�C�����o��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B

�A���u���������Ȉ�@�v�̓d�b���b�����Ɍォ��Œ�d�b�Ŋ��җl���|���Ă����ꍇ�ǂ��Ȃ̂��̎����͏o���Ă��Ȃ��B

�@�T�ˌ��_�Ƃ��čŏ��̓d�b���Œ�d�b����ł��A�g�ѓd�b�i�X�}�z�j�ł�����ł��u���������Ȉ�@�v�ɓd�b���|�����ĉ����Ă���ƌォ��g�ѓd�b�i�X�}�z�j�Ŋ|����l�͏�ɌĂяo���������ƂɂȂ�A�u���������Ȉ�@�v�̓d�b�@���g�p���ł���Ƃ͔���Ȃ��B

�u���������Ȉ�@�̃r�W�l�X�z���v�͓��ڂ������\�������A�Œ�d�b�̓d�b����͌��t�@�C�o�[�ł���B�������g�ѓd�b�͒��ړd�g�����ł��ČŒ�d�b�̉��ɐݒu���Ă��郋�[�^�[����ČŒ�d�b�Ɍq����̂Ń��[�^�[�����Ȃ̂��A���邢�̓r�W�l�X�z���̐ݒ肪�����̂��ǂ�����Ȃ��B�����d�b�@��ݒu�����Ǝ҂���ɒ��ׂĖႤ���Ƃɂ����B

�����̊Ԋ��җl�ɂ����f������������̂ł悭���������ĉ��x���A���������Ă��������悤�ɂ��肢���邵���Ȃ��B����ɂ��Ă������炱�̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă����̂�������Ȃ�����`�����{�ł���B�������J�ƈȗ��R�T�N�Ԃ����̂悤�Ȗ�肪�������Ƃ�����{���ɐ\����Ȃ������Ǝv���B

| | | |

2021�N08��24��

| |

��32��Ċ��I�����s�b�N�������I�� |

| |

2021�N08��10��

| |

�@�S |

| |

2021�N07��14��

| |

��`�q��́@PART �U |

| |

2021�N07��08��

| |

��`�q��́@PART�T |

| |

2021�N07��07��

| |

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���ڎ���Z���C�� |

| |

| |

| | �@�U���Q�O���ɉ��ꌧ�������ċً}���Ԑ錾������������E���Ȃǂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉڍs�����B�K���Ȃ��ƂɍL�����́u�܂h�~���d�_�[�u�v�ɂ͈ڍs���Ȃ������B���������ꂩ��I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���J�Â���A�ċx�݁A���~�ȂǂŐl�̈ړ��������Ȃ��T�g������ƌ��O����Ă���B�����Ő��{�̓R���i�̎�����i�Ƃ��ăR���i���N�`���ڎ����������悤�ɓ��������Ă���B

�@�Ƃ����2021�N6��1���̓��{�̐l�����v������Ƒ��l��1��2547���l��0�˂���12�˖����i4��1�����_�ł̐��v�l�ɂ��Ɓj��1169���l�A65�ˈȏオ3634���l�ł���B���{�̓��N�`����12�ˈȏ�ɐڎ킵�悤�Ƃ��Ă���B�����Ȃ�ƑΏېl���͑��l������12�˖����������������l��1��1378���l�ƂȂ�B�������d�Ăȕa�C�̂���l�A���N�`����ł������Ȃ��l�����������ĉ���9000���l���ڎ킷��Ɖ��肵�Ă݂�B���N�`���͈�l2��ڎ�Ȃ̂Ńg�[�^��1��8000����̐ڎ킪�K�v�ƂȂ�B6��21�����_�̃��N�`���ڎ�҂͐��{�̃z�[���y�[�W�ɂ���32,922,292��Ƃ���B���悻3300���ڎ�ς݂Ƃ��āA�c��1��4700����ƂȂ�A1��100�����ڎ킵���Ƃ��Ă�147�����悻5����������B�����炭�ڎ�C���͑�����11���ł͂Ȃ����ƍl������B

�����Ő��{���l�������Ƃ��Ď��Ȉ�t�ɂ����N�`���ڎ�������邱�Ƃ�ژ_�̂ł͂Ȃ����낤���H

�@�R���i�̃��N�`���ڎ�͋ؓ������˂ŗL��A���ʎ��������Ȉ�t���ؓ������˂�����ƈ�t�@17���ᔽ�ƂȂ�B��X���Ȉオ������̂͌��o�������ł���B���������Ȗ�����Ƃ����o�O�Ȉ�͑ł��Ƃ��\�ł����X��ʎ��Ȉ�͐f�Ò��ɃA�i�t�B���L�[���N����Ƌً}�ɃA�h���i�������ڕ��ؓ��ɒ��˂�ł��Ƃ͖��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

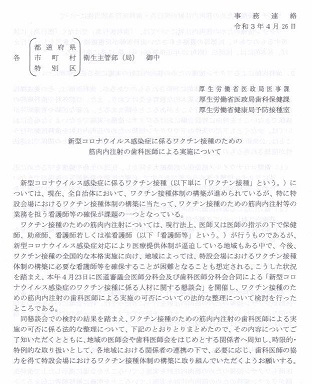

����ȂȂ��A�������N�`���ڎ��1��100����łv��𗧂Ă����Ƃɂ��A��t�E�Ō�t�����ł͂ƂĂ����N�`���̑ł��肪����Ȃ��B������4��26���t���Ō��J�Ȃ��s���{���E�s�����E���ʋ�̉q���Ǖ��i�ǁj�ɒʒB���o�����Ȉオ�W�c�ڎ���ł̂ݐڎ�ł��鎖��F�߂��B

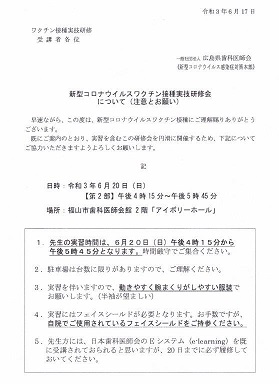

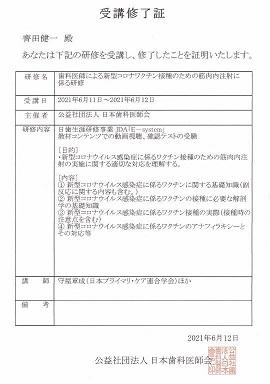

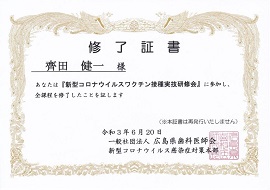

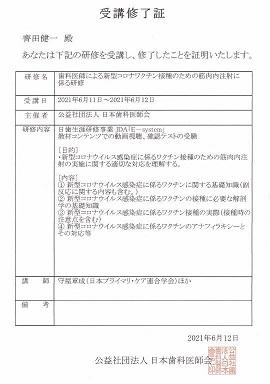

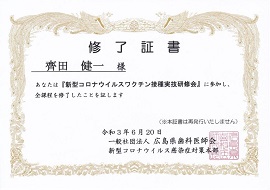

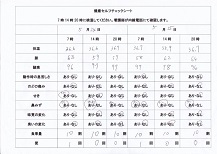

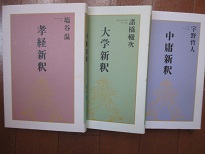

�@������ē��{���Ȉ�t��́A���Ȉ�t�����N�`����ڎ킷�邽�߂̌��C���e���������A���{���Ȉ�t��̂��|���[�j���O�V�X�e���ɓ���R���e���c�u���N�`���ڎ팤�C�Z�~�i�[�v���쐬�����B���N�`���ڎ�ɋ��͂��鎕�Ȉ��5���ށi���v1����42���j�����O�Ɍ��C���ĒP�ʓo�^������K�v������B�e���ނ̓���������セ�ꂼ��e�X�g���L�肻��ɍ��i���Ȃ��ƒP�ʏC�����o���Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���B���͉��Ƃ��C������u�C��������������B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�L�������Ȉ�t���5������L���s�Ō��C����s���Ă�����6��20���ɓ����n��Ƃ��ĕ��R���Ȉ�t��قŊJ�Â��������N�`���ڎ���Z���C��ɏo�Ȃ����B

���C��ɏo�Ȃ������@�͑O��̃u���O�ɂ��������悤�ɁA�����g����������ÊW�҂ɂ����b�ɂȂ������ƁA�܂��ŋ��œ��@�����Ă���������Ƃւ̂��Ԃ������Ȃ���ƍl��������ł���B

�@���Z���C�͍L����w��w�@��n�Ȋw�����ȋ~�}�W�����È�w�q�������̒�X�搶�ɂ��X���C�h�A������g���Ă̐����A�ڎ���@�̎���������A�����Ėڂ̑O�Ɋ��҂�����Ƒz�����Ȃ�����ۂɍs���C���[�W�œ���������K�����B���̌��r�O�p�̖͌^�����ɕt���j���h���ė��K�B���ꂩ��Q�������搶���m�ł��݂��ɐ����H�������O�p�ɒ��˂������B�����Ă܂Ƃ߂̂��b���đS�ďC���B�Ȃ����̎��z�z���ꂽ���͒��ɂ��Ƃ����N�`����ł��Ă��Ă�15���̓R���i�Ɋ�������\��������Ə����Ă������B���͂���15���̒��ɓ����Ă����̂��ƍ��_�����B

���ꂩ��͉����A�Ԏ������ď��W����悤�Ƃ��������Ă����ɗ��Ƃ��Ǝv���Ă���B | | | |

2021�N06��24��

| |

�R���i�����^���L |

| |

2021�N06��10��

| |

« �O�̃y�[�W �b

�@���̃u���O�̃g�b�v

| ���̃y�[�W »

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@

�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@

�@

�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@