�@���̖{�͒v�m�o�ŎЂ����N���Ɋ��s����A������13�����˔j�̃x�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă���B����25�N�ȏ㖈���w�ǂ��Ă��錎���u�v�m�v�̃C���^�r���[��Βk�L���A�������͒v�m�o�ŎЂ̏��Ђ̈ꕔ�����A�č\���������̂ŁA���e�͌f�ړ����̕��ŁA�o��l���̌������͌����Ƃ��āu�v�m�v�f�ړ����̂��̂Ƃ������A�����҂̂��ӌ��Ȃǂɂ��A�ꕔ�ύX�����ӏ�������Ə����Ă������B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@ �@ �@

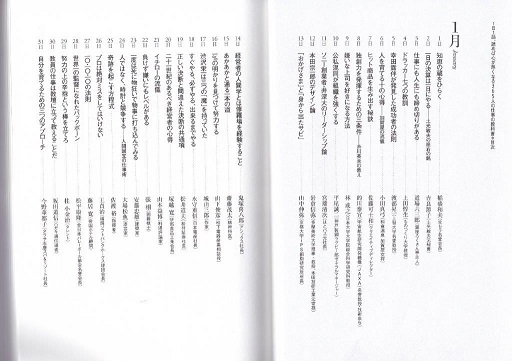

�@�������̓��̃y�[�W��ǂ�Ŏd���ɏo�����Ă��邪�A�����Œ��x1����31�l�̕��̂��b��ǂ��ƂɂȂ�B�ǂ݂Ȃ��炱�̋L���͈ȑO�ǂ��Ƃ�����ȂƎv���y�[�W���L��A���̎�����Ȋ��z�������Ȏv�������Ȃ���ǂ��A���߂ēǂݒ����Ă݂�Ƃ���ɐ[�����킢�⍇�_���������Ƃ������B

�@����P���R�O���ɂ͍L�������|���c�s���䌴���ɂ��Z�܂��̍�c���M�i�n�K�L�`���ҁj�l�̕����f�ڂ���Ă����B���̕��͈ȑO�u�v�m�v�œǂ�Ŗړ����M���Ȃ������Ƃ��v���o���B

�]�ڂ����Ă����������Ƃ���B

�@�@ �@ �@

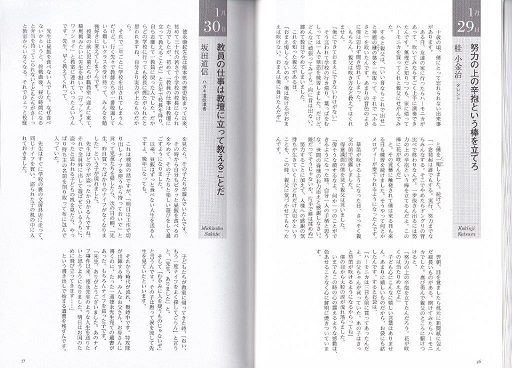

�u�����̎d���͋��d�ɗ����ċ����邱�Ƃ��v�@��c���M�i�n�K�L���`���ҁj

�w���i�N�N�搶�͌F�{���̗��j�n�܂��Ĉȗ��A���߂ĎO�\��̎Ⴓ�ŏ��w�Z�̍Z���ɂȂ�ꂽ���ł������A���߂āu�����̎d���͋��d�ɗ����ċ����邱�Ƃ��v�ƌܔN�ōZ�����~��A����u�肵�Ĉꋳ���ɖ߂����l�ł����B������ǂ̊w�Z�ɍs���Ă��Z���ɉ�������ꂽ�Ǝv���܂��ˁA���������͂���Ȃ��̂�����B

�@����œ�N���ƂɊw�Z���o����Ă��܂����ǁA�s����X�ŋ��t��������Ԍh�����Ă������N���X�������āA�݂�Ȃ���D���ɕς��Ă��܂���ł��B

���Ƃ̑O�Ɏ����������E�����}���ɗ��āA�R�n��݂����ɐ搶��S���ŁA�u���b�V���C�A���b�V���C�v�Ƌ����ɘA��Ă������Ƃ�����ł��B�搶�A���������Ă�����āB

�搶�͒��т�H�ׂȂ��l�ł����B�Ȃ��H�ׂȂ����Ƃ����ƁA�I�풼��A���̎��ԂɂȂ�ƕٓ��������Ă����Ȃ��q�ǂ����������[���Ƌ������炢�Ȃ��Ȃ�B

����łЂ���ƍZ���������A���̎q�������V��ł�����ł��B���̎����玩�����s�^�b�ƒ��т�H�ׂ�̂���߂āA���̎q�����Ɗy�����V�т����ĉ߂����悤�ɂȂ�܂����B

�@�ȗ��A���т͂����ƐH�ׂȂ��l���𑗂��ł���A�ӔN�ɂȂ��Ă��B

����͐�O�̘b�ł����A�u�����͍H��Ő�o���i�C�t���g�����玝���Ă����Łv�ƌ����Ď����������A������A���̓��̒��A�u�搶�A�������������̃i�C�t���Ȃ��Ȃ�܂����v�Ƃ����q������܂����B�搶�͂ǂ̎q�����������������ł��ˁB����őS���O�ɏo���ėV���Ă��邤���ɁA�������Ǝv����q�ǂ��̊���������A����ς莝����̖��O��������ĕz�ɕ��œ����Ă����B

�@�搶�͂����Ɋw�Z�̗��̕��[��X�ɑ����āA�����i�C�t���A����ꂽ�q�̊��̒��ɓ���Ă����܂����B�q�ǂ������������ɋA���Ă������A�u�����A������x�i�C�t���悭�T���Ă����v�ƌ����ƁA�u�搶�A����܂����v�ƁB

�@�����āu�ނ�݂ɐl���^�����̂���Ȃ����v�ƌ�����ł��B���̎q�͖ق��ė܂𗬂��Đ搶�����Ă����Ƃ����܂��B

���ꂩ�玞�オ����A�펞���ł��B���U�����o�w���鎞�A�݂�Ȃ�������A���ꂳ��ɏ����̂ɁA��������ʓ��i�搶���Ă̈⏑���������B�������i�C�t�𓐂����q�ł��B

�u�搶�A���肪�Ƃ��������܂����B�@���̃i�C�t�����ȗ��A���i�搶�̂悤�Ȑl���𑗂肽���Ɓ@�v���悤�ɂȂ�܂����B

�@�����͂����̂��߂ɔ�ї����Ă��܂��c�c�v�Ƃ��������o���Ŏn�܂�⏑���c����ł��B

����ǂ�ł���͂�ړ����M���Ȃ����B

�@�܂��O��29���̌j���������i�^�����g�j�́u�w�͂̏�̐h���Ƃ����_�𗧂Ă�v�Ƃ��������ȑO�ǂ�ł������Ǝv���������߂ēǂ�ŁA�q��āA�e���̐S�\���Ȃǂ�����Ȃ蕠�ɗ�����B

�@�܂��A�� �厡�i�����\�t�g�o���N�z�[�N�X���c��j�́u�v���͐�Ƀ~�X�����Ă͂����Ȃ��v�⓹��Z�O�Y�i����낭�������l�j�́u�d���ɂ��l���ɂ����ߐ肪����v�ł͏C�Ǝ���A�����l�͎v���Ă����B�g�l�̓�{�͓������h�@�g�l���O�N�������Ċo����d������N�Őg�ɂ��悤�h�B�ȂǑ��ɂ��l���ɖ𗧂��b�������ς��������B

�@��������2���A1��1�b��ǂ݂Ȃ��犴����E�C��Ⴂ�Ȃ��疾�邢�C�����ł��̓����߂����Ă������Ǝv���B12���܂Ŋy���݂����������B�{���ɗǂ��{�ł���B

|

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@