患者様の声|料金表|院内販売グッズ |スタッフ紹介|スタッフ募集|アクセス|大先生(元院長)紹介|お問い合わせ|治療写真集|取り組み

大先生(元院長)のブログ

2020年を振り返って | |||||||||||

| |||||||||||

オンライン会議・オンラインセミナーに参加して | |||||||||||

| |||||||||||

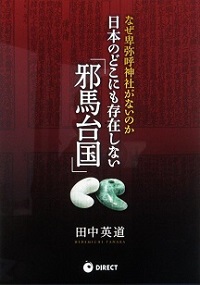

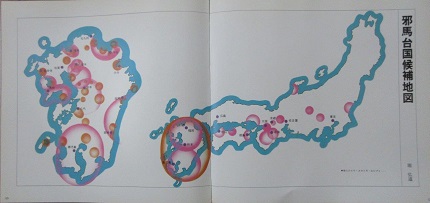

邪馬台国 | |||||||||||

| |||||||||||

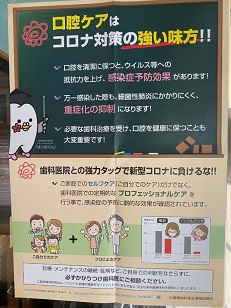

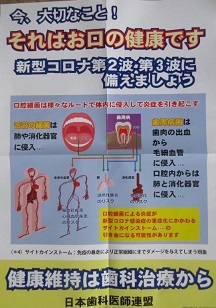

新型コロナウイルス(武漢ウイルス) | |||||||||||

| |||||||||||

諺「柿が赤くなれば医者が青くなる」 | |||||||||||

| |||||||||||

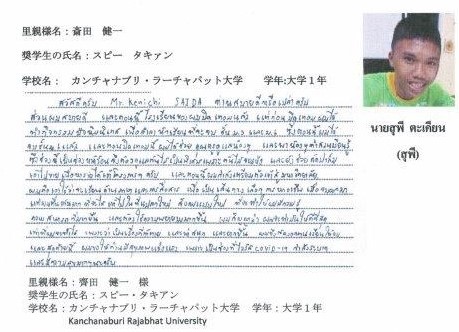

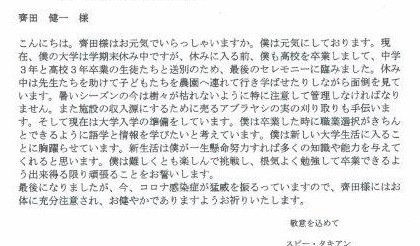

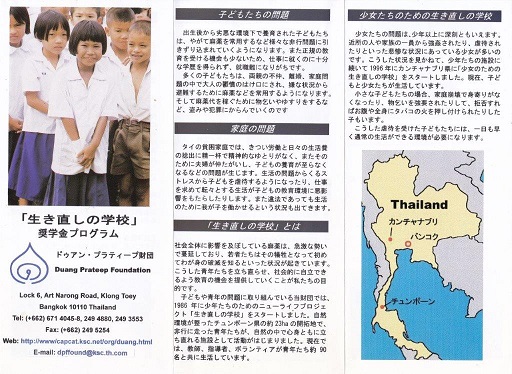

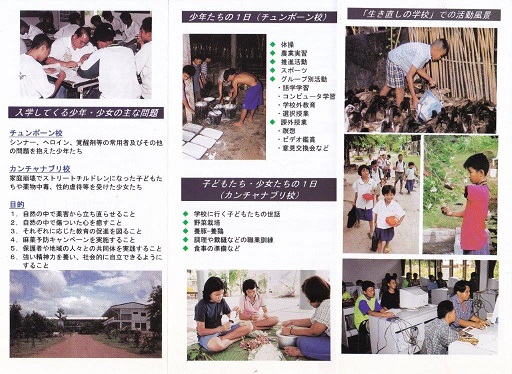

タイからの嬉しい知らせ | |||||||||||

| |||||||||||

今年のシルバーウイーク | |||||||||||

| |||||||||||

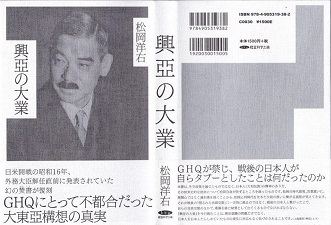

松岡洋右「興亜の大業」を読んで | |||||||||||

| |||||||||||

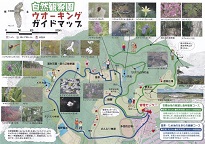

「サギソウ」初見参 | |||||||||||

| |||||||||||

« 前のページ | 院長のブログのトップ | 次のページ »