���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��

��搶�i���@���j�̃u���O

�x�g�i�����s�@PART �T | |||||||||||

| |||||||||||

�������^���L | |||||||||||

| |||||||||||

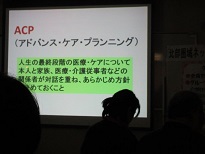

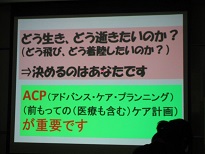

ACP�ɂ��� | |||||||||||

| |||||||||||

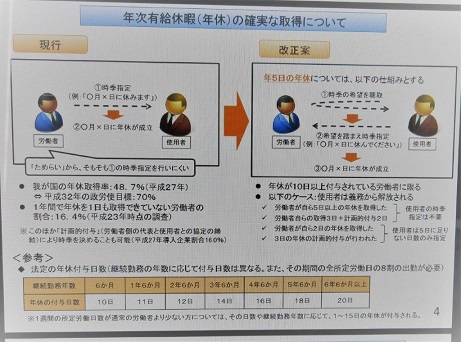

�L���x��5���Ԏ擾�`���� | |||||||||||

| |||||||||||

�։��u�` | |||||||||||

| |||||||||||

���Ȉ�t�F�m�ǑΉ��͌��㌤�C���� | |||||||||||

| |||||||||||

�V�^�u�n����������v���� | |||||||||||

| |||||||||||

���w�{ | |||||||||||

| |||||||||||

���Ȉ�Â�������ς���I | |||||||||||

| |||||||||||

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@