���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��

��搶�i���@���j�̃u���O

���߂Ă̓����ƈ��g�x�� | |||||||||||

| |||||||||||

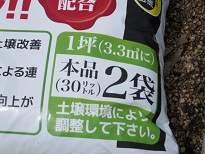

���N�R�x�ڂ̎D�y | |||||||||||

| |||||||||||

�͍���i���u�����̔N�\�Q�v��ǂ�� | |||||||||||

| |||||||||||

�����x�f | |||||||||||

| |||||||||||

�~�J�̐���� | |||||||||||

| |||||||||||

�u���ƌ��̌��N�T�ԁv | |||||||||||

| |||||||||||

�u�������ȁI�@�V���]�E�I�v | |||||||||||

| |||||||||||

GW�㔼 | |||||||||||

| |||||||||||

�t�̔_��ƊJ�n | |||||||||||

| |||||||||||

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�Ƃ���ŁA12���ɋA���ė��āu���{�o�ϐV���v��ǂ�ł�����A������̊ς��O��Ղ̗l�q�̋L�����ڂ��Ă����B400�N���̗��j�̂��鈢�g�x�茈���ď����邱�Ƃ̖����悤�ɑ����ė~�������̂��B

�@�Ƃ���ŁA12���ɋA���ė��āu���{�o�ϐV���v��ǂ�ł�����A������̊ς��O��Ղ̗l�q�̋L�����ڂ��Ă����B400�N���̗��j�̂��鈢�g�x�茈���ď����邱�Ƃ̖����悤�ɑ����ė~�������̂��B �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@