�@�挎������㔼�ɂ����ĉ���ŖZ�����ƂĂ��f��ǂ���ł͂Ȃ������B�C�����I�ɂ����������Ă����B����Ɛ挎29���̓��j���ɉ��Ƃ����Ԃ���肭�肵�ĉf��قɑ����^�B

�@15:10�J�n�́u�����ĕ��ɂȂ�v�ƏI����25���҂��āu�Ӎ߂̉��l�v2�{���ς��B�u�Ӎ߂̉��l�v�͈����T�_�����o��̂ŕ�����|�̃G���^�e�C�����g���Ɗ��҂����̂��������܂łł͖��������B

�@�@ �@�@

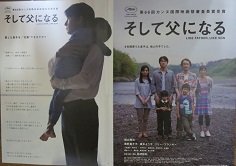

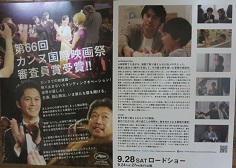

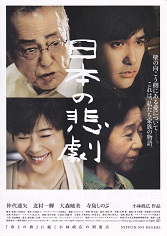

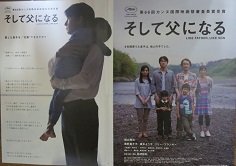

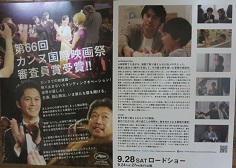

�@�u�����ĕ��ɂȂ�v�͒��X�e�[�}�̏d���f��ł��邪�A��������66��J���k���ۉf��ՂŐR�����܂��l���������������đO�]���ʂ�̉f��ł������B

6�܂ň�Ă����q�����悢�揬�w�Z�ɏオ��i�ɂȂ��āA���͕a�@�Ŏ��Ⴆ��ꂽ���l�̎q���Ɣ�������B

�@�@�@ �@�@�@

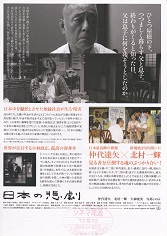

�@�f��̃p���t���b�g�ɂ́w�Ƒ��ɋN�����q�����r��ʂ��āA���̈����J��`�����Ռ��̊�����B���̂Ȃ��肩�A���ɉ߂��������Ԃ��B�˂��t������ԚL�̑I���x�Ƃ���B�܂��ɂ��̒ʂ�ł������B

�@����ɁA�p���t���b�g�ɂ́u���������q���g�����h�o���܂����H�v�Ə����ėL�肻�̂��Ƃ�

��l�B�̉�b���ꕔ���������Ă���B

�u�O��ł́A�P�O�O�������e�͌����Ƃ����I����������т܂��v

�u�ǂ�����������A�����Ƃ�����������Ⴆ��v

�u���Ȃ�ĂȂ����ĂȂ������āA�ꏏ�ɕ�炵�Ă����͕��������Ă��邵�A�@�@�v�w���Ă��������Ƃ��날�邶��Ȃ��E�E�E�e�q����������Ȃ�������ˁH�v

�@

�u�������A�����B���ꂩ��ǂ�ǂ̎q�͂��O�Ɏ��Ă��邼�A�c���͋t�ɂǂ�ǂ�̐e�Ɏ��Ă����v�@

�u���Ă�Ƃ����ĂȂ��Ƃ��A����Ȃ��Ƃɂ�������Ă�̂́A�q���ƌq�����Ă���Ă��������̂Ȃ��j������v

�u���̂������Ǝv���Ă��邭���Ɂv�@

�u���������ƂȂ�����Ă̂́A�ق�Ƃ��ɐl�̋C�����킩��Ȃ��ȁE�E�E�v

�@�˘f���Ƌ�Y���甭�����邱���̌��t���ɔ��肭����̂��������B

����1�N���̌𗬂̖��Ɍ��������܂邪�A��������Ǒ��i���R�뎡�j�̖{���́g���h�Ƃ��Ă̊������n�܂�B

���͉f����ςȂ���A������������ǂ��Ȃ̂��ƍl������A�����b�Șb�A���Ⴆ���܂܈�Ă��ꍇ�A��Y�����͂ǂ��Ȃ�̂��낤���Ƃ��A�������Ă�6�N�Ԉ�Ă��̂�����A�e�Ƃ��Ă͊������Y����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����肵���B���̂��Ƃ��Ɠ��ɘb���Ɣn���ɂ���Ă��܂����B

�Ƒ��Ƃ͉������l�������Ă��ꂽ�f��ł���B

�@�Ƃ���ł��ŋ߁u�Y�܂�Ă���q�ɂ͍߂͖����A�e��I�ׂȂ��v�Ǝq���̗��ꂩ�獥�O�q�̈�Y�����̍��ʂ��ጛ���ƍō��ٔ������o���B�q���̗���ōl����ΑÓ��Ȕ�����������Ȃ��B���������̉f���ʂ��ĉƑ��̑�����l�������A�Љ�K�͂����E�������B�̉�ԁE�C�܂���ō��O�q���������l�ɑ���߁E�ӔC�ɂ��Ă͍ō��ٔ����͉����G��Ă��Ȃ��B�Ў藎���̋C�������B

|

�@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@

�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@