���җl�̐��b�����\�b�@���̔��O�b�Y �b�X�^�b�t�Љ��b�X�^�b�t��W�b�A�N�Z�X�b��搶�i���@���j�Љ��b���₢���킹�b���Îʐ^�W�b���g��

��搶�i���@���j�̃u���O

���m���\�� | |||||||||||

| |||||||||||

������@PART�@�Q | |||||||||||

| |||||||||||

������@PART �P | |||||||||||

| |||||||||||

���q����̒a�����v���[���g | |||||||||||

| |||||||||||

�����Ƌ�����O�̎� | |||||||||||

| |||||||||||

�u�K���̖v�ɉԂ��炭�B | |||||||||||

| |||||||||||

�f��u��]�̍��v�Ɓu���������v���ς� | |||||||||||

| |||||||||||

�������A��o�� | |||||||||||

| |||||||||||

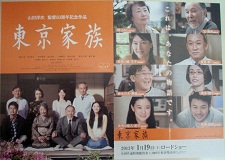

�f��u�����Ƒ��v���ς� | |||||||||||

| |||||||||||

�@

�@ �@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@ �@

�@ �@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@