大先生(元院長)のブログ

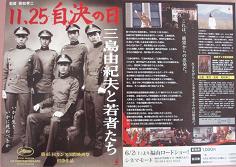

映画「11・25 自決の日」を観て |

| |

2012年06月07日

| |

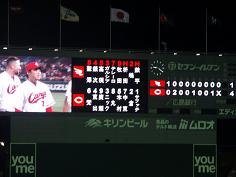

産まれて初めての広島カープ野球観戦 |

| |

2012年05月18日

| |

「医院内リニューアル」オープン |

| |

2012年05月10日

| |

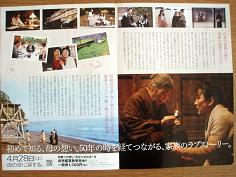

映画「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」を観て |

| |

| |

| | 先日、映画「マーガレット・サッチャー」を観た。封切りからかなりたっていたが、いつも観に行く映画館への配給が遅かったようだ。

英国史上初、かつ唯一の女性首相マーガレット・サッチャーは81歳、存命であるが、娘の回顧録で認知症に苦しんでいることが発表され世界中に衝撃が走った。

映画はその認知症を患うマーガレットのロンドンでの実生活を織り交ぜながら、彼女のこれまで辿ってきた政治家、妻としての半生を描き出していた。

私は当時のTVなどから流れてくるニュースでは、「鉄の女」と呼ばれ強力なリーダーシップを発揮し、労働組合制度の改革、イギリス病といわれた低迷する経済の立て直し、そしてアルゼンチンとの間のフォークランド紛争を勝利し、国内のみならず、世界中に影響を与え続けたと受け止めていた。

しかし映画のサブタイトルは「鉄の女の涙」と書いてあり、涙の理由に迫ることがこの映画の主題だと思われた。

パンフレットによれば「これは単なる政治家の偉人伝ではない。妻として、母として、国のリーダーとして力の限り戦い続けたひとりの女性の感動の物語である。・・・・これだけの大事業をなすために彼女は愛する夫や子供たちとの時間を犠牲にし、たった一人で戦い続けた。深い孤独を抱えたまま。・・・

現在のロンドン。どんなに苦しい時も支え続けてくれた夫・デニスはすでに他界した。だがマーガレットは未だに夫の死を認識していないのか、時折不可解な行動が目立つ。思い出の洪水の中で、デニスの遺品を手に取り彼女はつぶやく。『教えて、あなたはしあわせだった?』」涙は政治一筋に走り抜けた彼女の半生に彼女が犠牲にしたものへの後悔の気持ちがあったのかも知れない。

ところで彼女の政治の世界における決断力と実行力は本当に素晴らしい。現在の日本は「失われた20年」、「デフレ」と国内状況は当時のイギリスと同じ様なのに日本の政治家のつまらないこと、情けないこと、保身のみで動き回っている。

サッチャー氏のような決断力と実行力を持った政治家がいないのであろうか?

一昨年の尖閣諸島の事件でも弱腰外交でうやむやにしてしまう政治的センス、木もほとんど生えていない、南極近くの小島ひとつに対しても、自国の領土を脅かされれば英国民の血を流してでも守り抜くという信念・愛国心見習って欲しいものである。

昨今、韓国が「日本海」を「東海」に改め、アメリカの教科書に載せるようにオバマ大統領に請願書を出しているが、この理由は日本海の中に竹島があれば自分達が不法占拠していることが外国にばれるのを隠すためだという学者もいる。

メルマガ発行をしている語学道場様が韓国の請願書に対して、日本でも請願をしようと運動されており先日私もアメリカ大統領府に署名を送った。

興味が有る方は下記URLから署名をしてみてください。

http://gogakudojo.com/article9/index.html

外務省のHPに竹島問題が載っており、そこには1801年から1860年までに発行された(日本では江戸時代に当たる)大英図書館とケンブリッジ大学にある世界地図58枚について調査したところ、「日本海」記載は50枚、「朝鮮海」が8枚で韓国が主張する「東海」は0枚で明らかに韓国が嘘の主張を続けていることがわかる。それでも「嘘も百回言えば真実になる」といわれているように、単にHPに載せたから良いとするのでなく、どんどんロビー活動や、断固とした態度をとらない限り、日本国そのものがいずれ他国より侵略されて無くなり、かってのユダヤ人のように流浪の民となるかも知れない。

恐らくサッチャーなら、国を守るために立ち上がるであろう。

このところ各国で大東亜戦争前後の、外交文章などが公開されてきた。日本人はこれら資料を研究し、戦後の自虐史観を検証し、真実を求めなければならないとこの映画を観て思った。

| | | |

2012年05月01日

| |

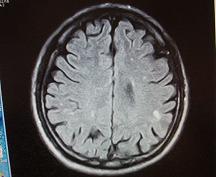

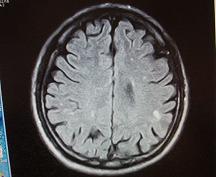

脳のMRI検査 |

| |

| |

| | 先日5年ぶりに脳のMRI検査に行く。極、たまに両手の小指辺りが痺れたような感じがしていた。問診を受けて症状を話した所、脳外科の先生は脳ではなく、ひょっとしたら頚椎の問題かも知れないと言われた。

しかし、脳の検査もしたほうが良いと思ってMRI検査をお願いした。検査には頭を固定されたまま30分ほどベットに寝てガタゴト・ガタゴト・ガーガという音を聴きながら検査された。

終わって1時間ほど待って先生から検査結果の説明を受けた。結果は特に問題はなく、年相応の状態らしい。一部過去に梗塞した所が白い影となって映っていたがその面積は僅かであり5年前と比較して変化は無かった。また今のところ動脈瘤などは無いが、食事に気をつけて、コレステロール値が高くなら無い様に指導された。

その後、直線をまっすぐ歩けるか、片足立ち15秒、目を閉じて両手をまっすぐ出してその状態を維持できるか、目を閉じて手を伸ばした後、自分の鼻を触ることが出来るか、筆で触ったとき感じられるか、温度感覚があるか、視野など検査された。いずれも問題なかった。

ところがMRIの画像の中に右上顎洞の中に境界明瞭な大きな白い影を見つけた。5年前の画像にも映っており、大きさに変化は無いようである。先生にお聴きすると粘膜が肥厚しているのでは無いかと言われる。心配なら紹介状を書くと言われたが、少し忙しいのでまた今度にして欲しいといったが、やはり耳鼻科に行かなくてはと思い始めた。

また小指の痺れに対しては、日を改めて頚椎のMRIを撮らなくてはならないのかも知れない。

歳を取るということは髪の色、顔の皺など外見もさることながら、体の中にも色々の変化が起きているのを思い知らされる。気持ちだけが20歳の頃の気を維持しており、何時までも若いと思っているのかも知れない。

| | | |

2012年04月16日

| |

マレーシアA子の来日とTPP |

| |

2012年04月08日

| |

長男一家、沖縄に移住 |

| |

2012年03月27日

| |

« 前のページ |

院長のブログのトップ

| 次のページ »