大先生(元院長)のブログ

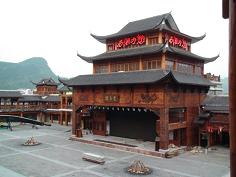

「武陵源」旅行 PART 5 |

| |

2011年08月30日

| |

「武陵源」旅行 PART 4 |

| |

2011年08月26日

| |

「武陵源」旅行 PART 3 |

| |

2011年08月25日

| |

「武陵源」旅行 PART 2 |

| |

2011年08月23日

| |

「武陵源」旅行 PART 1 |

| |

2011年08月19日

| |

NHKドキュメンタリー「ふたり・宮崎駿X宮崎吾朗」と映画「コクリコ坂から」 |

|

|

8月という月 |

| |

2011年08月08日

| |

尾道市の高齢化率 |

| |

| |

| | 尾道の地方新聞『山陽日々新聞』の7月30日、8月2日、8月3日の三日間にわたり尾道市の地区別高齢化率の記事が掲載されていた。尾道市全体としては6月末日現在で65歳以上のお年よりは30.1%だと報じている。

また高齢化率が50%を超えると限界集落と言われ、町内会活動や消防団などの自治活動が出来なくなると言われている。平成の大合併後の現在の尾道市には8ヶ所の限界集落が存在しているとも報じている。

一方、政府の「平成21年版高齢社会白書」によれば2008年の高齢化率は22.1%で2013年には25.2%に達すると予測をしている。いずれにしても日本そのものが少子高齢化に向かっている中で尾道市はかなり高齢化を先取りしているようだ。

ところで旧尾道市(平成の大合併以前)で見た場合、「さいだ歯科医院」は尾道市の歯科医院としては一番北のはずれに位置しておりかなり田舎にある。

そこで地域別の高齢化率を眺めてみたところ、「さいだ歯科医院」においでになる大部分の患者様達の住まわれている地域の高齢化率は22.5%〜43.9%であった。まだ限界集落は無いようである。

その中で「さいだ歯科医院」のある美ノ郷町三成は22.5%と書いてあり比較的若い。しかし三成地区を除いた周辺の地域の高齢化率を計算したところ34.5%で、尾道市の平均よりもかなり高齢化率が高い。三成地区も含めて計算すれば28%でかなり尾道市の平均に近い。

これらのデーターから私の医院においでになられる患者様は、これからますます高齢者が増えて、総入れ歯の患者様が多くなるのではと予感がする。そしてまたお年を召され、自力で歯科医院に通えない患者様も増えることが予想される。そうなれば訪問診療などのニーズも今以上に増えるのでは無いだろうか?

その時に備えて「さいだ歯科医院」の診療体勢の構築など経営戦略を見直さなくてはと思った。

中々地域のこういうデーターは目に入らないのだが、さすが「地方の新聞」でありがたかった。

ところで先日尾道市長の平谷氏のお話をお聴きする機会があった。

その際市長は、尾道市は2012年問題と2022年問題を抱えているとお話された。

何のことかといえば、2012年問題は団塊の世代が年金をもらい始めること、2022年はこの団塊の世代が後期高齢者になりいずれも尾道市の財政を圧迫するようになるとの事。長寿社会はおめでたい事であるが、尾道市を運営する市長にとっては、これらの問題に配慮しながら他の市民サービスを充実させることは頭の痛い問題だと話しておられた。

この話を聴きながら2012年問題は正に私のことであり、来年には高齢化率を上げる要員で申し訳ない気がした。

色々のところに少子高齢化の歪が出てきており年金制度も怪しくなるのではと危惧している。

| | | |

2011年08月03日

| |

小説「ふがいない僕は空を見た」を読んで |

| |

| |

| | 先日、実に10年以上ぶりに小説を読んだ。このところ読むのは実践本とかハウツウ本あるいは伝記の類などであった。

ひょんなところからこの本に出会った。

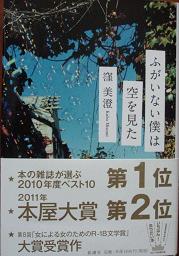

この本は 窪 美澄 という女性作家の作品である。

この本の帯には

「本の雑誌が選ぶ2010年度ベスト10 第1位」

「2011年度本屋大賞 第2位」

第8回「女による女のためのR−18文学賞・大賞受賞作」と書いてあった。

この本の構成は5つの短編集からなり、それが全部つながり一つの作品となっている。

第1篇の『みくまり』は第8回「女による女のためのR−18文学賞・大賞受賞作」で主人公は高校1年生の斉藤卓巳で、助産院を営む母親と2人で暮らす普通の少年だが、ひょんなことから人妻のあんずと、コスプレした上でのセックスに興じる毎日。

だが、あるとき同級生の女の子に告白されるがそれでも、関係は続く・・・・

この短編の中で描かれる性描写は64歳の私が読んでもドキッとさせられる。

昔、20歳前後に興味しんしんで読んだ官能小説よりはるかにどぎつくあまりにもリアルである。昔読んだ官能小説は男性の作品であったが女性が描くとこの様になるのかとも思った。さすがR−18(18歳未満お断り)である。

ところで余談であるが、この題の「みくまり」は「水分り」では無いかと思った。小説の後半に川の流れの様子が表現され「水分り」と表示されていた。想像が当たっていた。

昔、広大生の頃、広島市の隣、府中町の水分り峡に飯盒すいさんにいったり、そこから沢登りをして呉婆々宇山(ござそうやま)に登ったりした事がありそこから想像していた。

第2編『世界ヲ覆フ蜘蛛ノ糸』は、その卓巳と不倫を繰り返す主婦・あんずが主人公。小さいときからいじめに遭って成長しやっと結婚するが、いつまでも子供ができないことで義母からプレッシャーをかけられる。一方、夫はストーカーで妻の行動に不審をもち、隠しカメラをSET・・・

第3篇『2035年のオーガズム』は卓巳に告白した同級生の女の子が主人公。

第4篇『セイタカアワダチソウの空』は卓巳の親友・良太が主人公

第5編『花粉・受粉』は助産師をしている卓巳の母親がそれぞれ主人公となっている。

登場する人々はみな、それぞれに悩みを抱えながら人生と向き合い生きている。

ところでこの5つの短編を読みながら出てくる単語を書き出せば

『不倫・いじめ・コスプレ・不妊治療・人工授精・体外受精・代理母・単身赴任・新興宗教集団・児童虐待・貧困・生活保護・アルコール依存症・自己破産・自殺・一家心中・万引き・ネットでの誹謗中傷』等、日常茶飯事にマスコミを賑わす現代社会の言葉が綴られていた。

しかも明るくて楽しくなるような言葉は見あたらない。

日本の国の恥部がえぐりだされ、現代社会の歪や矛盾があたかも当然であるような感覚で表現されている。

そういう中にあって、卓巳の母親が助産師として産婦から子供をこの世へ導き出すことが唯一の希望の光、生への執着で産婦が生まれたばかりの子どもを胸に抱くことが愛の本質として表現されているとも思った。

この本は性描写を含め現代社会の歪、世相を垣間見るという意味で私にとっても衝撃な本であった。

| | | |

2011年07月20日

| |

早めの暑気払い |

| |

2011年07月15日

| |

« 前のページ |

院長のブログのトップ

| 次のページ »